LES CHEVAUX DANS LE LEON

au XIXème et au début du XXème siècle

1 – Les chevaux dans le monde paysan au XIXème et au début du XXème siècle

Plusieurs auteurs parlent des chevaux dans leurs ouvrages traitant du monde paysan en Bretagne et cela pour la période du XIXème et du début XXème siècle.

Cet article va chercher, en reprenant des extraits des différents ouvrages, à rendre compte de l’importance de ces chevaux dans la vie des paysans de cette époque.

Selon l’auteur et l’ouvrage, les extraits traitent de la Bretagne en global, du Léon ou plus précisément de la commune de Plouguerneau ou d’autres communes voisines.

|

Attelage

2 – Le Léon – Louis ELEGOET – 2007

L’élevage

L’élevage constitue, en Léon, une activité assez importante. En moyenne chaque ferme possède cinq ou six bovins, un ou deux porcs et, surtout, deux ou trois chevaux. A partir des ports du Conquet, de Brest, de Landerneau, de Morlaix, de Roscoff, comme aussi des petits havres qui jalonnent le littoral, on exporte de la viande, du beurre, du miel, des grains (froment, avoine, …) et divers légumes.

Par ailleurs, des milliers de chevaux sont commercialisés et prennent le direction d’autres régions françaises.

L’élevage de chevaux est la principale « industrie » du pays. Le trait breton du début du XXème siècle descend de l’intervention, à partir de 1840, d’étalons percherons et de la sélection poursuivie dans l’indigénat. Le postier breton, lui, trouve son origine dans l’introduction d’étalons « Norfolk » en Léon peu avant 1850.

Des progrès techniques

Dans le deuxième moitié du XIXème siècle, l’agriculture léonarde connaît un certain nombre de progrès techniques.

A partir de 1860, la batteuse et le tarare (Le tarare ou vanneuse est une machine utilisée lors du vannage). Il permet de remplacer le vannage manuel qui se faisait par jour de grand vent avec un van en jetant en l’air les grains pour les séparer des impuretés (balle). Avec les progrès de la mécanisation, le tarare fut intégré dans la batteuse.

S’agissant des labours, ce sont deux charrues qui, à partir des années 1890, remplacent très progressivement le travail de l’araire (tracté par un animal, il scarifie le sol, l’arairage qu’il effectue est donc superficiel). C’est la déchaumeuse qui retourne superficiellement la terre, puis la défonceuse et creuse plus profondément.

Grâce à cette mécanisation, ainsi qu’au travail opiniâtre des paysans, les rendements augmentent : vers 1910, un hectare de blé produit une quinzaine de quintaux de blé, au lieu d’une dizaine vers 1850 ; vers 1910, une vache donne, annuellement, près de 1 500 litres de lait au lieu d’un millier, 60 ans plus tôt.

Les progrès sont bien lents cependant et le Léon accuse, comme l’ensemble de la Bretagne, de sérieux retards sur beaucoup de régions françaises.

3 – Chevaux de Bretagne – Patrick HERVE – 1986

Pour le paysan, c’est le compagnon du travail quotidien. En raison de sa fragilité, il est l’objet de soins constants.

On a souvent oublié l’enjeu économique important que pouvait présenter le cheval pour les régions d’élevage comme la Bretagne et plus particulièrement le Léon.

|

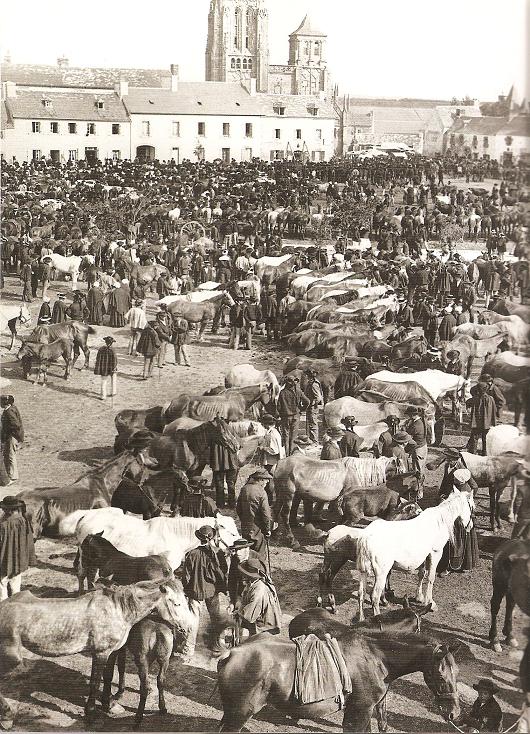

Marché aux chevaux – Le Folgoet

De nombreux métiers complémentaires à l’élevage existent : hongreurs, bourreliers, maréchaux-ferrants.

Chaque paroisse se consacrait soit au naissage, soit à l’élevage, soit à la vente. Le laiton qui venait de naître allait suivre tout un circuit avant d’être vendu sur le champ de foire à un marchand qui l’expédierait, suivant ses caractéristiques dans les mines du nord de la France, à la Compagnie des Omnibus Parisiens, ou ailleurs.

Chaque année, à la fête de la Saint-Michel, le paysan devait payer son fermage. Cela constituait une grosse sortie d’argent dans une société rurale ou la production était surtout destiné à la consommation. Pour payer le fermage, dans le Léon, on vendait un cheval. Les gens de la côte n’avaient que des juments et vendaient les poulains aux paysans de l’intérieur. Ces derniers les élevaient et les dressaient avant de les revendre trois ans plus tard.

Les zones d’élevage

Pays Pagan : Juments (Trait Breton)

Cheval issu de l’indigénat, plus massif, plus trapu, plus rustique que le postier ; destiné aux travaux agricoles.

Saint-Cadou : Étalons

Il y avait trois ou quatre chevaux : deux adultes pour le travail ainsi que deux jeunes chevaux de 18 mois à deux ans en « apprentissage », plus un ou deux poulains.

Saint-Rivoal : Juments

Ils élevaient trois juments pour avoir des laitons à vendre chaque année. Dés que les poulains avait atteint trois ou quatre mois, les éleveurs venaient les acheter dans les foires pour les dresser. On gardait les pouliches soit pour en faire des poulinières, soit pour les vendre dans le coin pour la reproduction. La plupart des fermes n’avaient que des juments car une poulinière est plus facile à soigner qu’un poulain.

La monte

Les étalons et les juments sont aptes à la reproduction dès l’âge de deux ans. Les chaleurs apparaissent chez la jument dans la période allant de Février à Juin, entre des périodes allant de vingt à vingt cinq jours.

J’ai moi-même connu quelqu’un de Plouguerneau (il s’appelait DARIVAIN) qui avait un étalon. Son cheval avait sailli deux cent cinquante fois en une année. C’était le meilleur étalon de la région, et il lui avait rapporté le prix d’une ferme en une seule année.

Les gens amenaient leurs juments à l’étalon. Je ma rappelle qu’en 1950 j’ai « fait » 350 saillies.

Naissance d’un poulain

La gestation de la jument dure 11 mois. La jument peut mettre bas toute seule, mais l’homme préfère être là au cas où l’opération se passerait mal, mettant en jeu la vie de la jument et celle du poulain. Une jument met bas rapidement, en un quart d’heure, vingt minutes quelques fois. C’est pourquoi, pendant la journée, on surveille ; pour bien faire, on doit coucher la nuit dans l’écurie. Le cheval est l’objet de tous les soins du maître de maison ou du grand valet. La vente du cheval de l’année représentait la principale source de revenus. Que la naissance du poulain se passe mal, que le poulain meure, … et c’était la misère.

L’achat de jeunes poulains

Dans chaque marché, il y a une part de connaissance et une part de pari. Un jeune poulain a plus de valeur qu’un laiton. La naisseur a donc intérêt à attendre pour vendre mais cela immobilisera la jument, nécessitant une attention quotidienne et de la nourriture. L’intérêt de l’acheteur, au contraire, est d’acheter au plus tôt, quand l’offre est importante, mais il prend des risques car le poulain peut présenter des vices cachés.

Le poulain est fragile. Les naisseurs de la côte, que les habitants de la montagne appellent d’une façon générale le « Pagan », vendaient les laitons très jeunes et ne gardaient que les jeunes pouliches.

Le dressage

Le cheval est un animal intelligent et apte à ne nombreuses fonctions : tirer la charrette, les instruments aratoires, le manège de la batteuse, … Toutes ces tâches, il doit les apprendre. Ce qui faisait la réputation des éleveurs bretons, c’était leur patience et leur science pour dresser les chevaux à obéir à la voix.

« Je dressais toutes les juments. Dés qu’elles avaient dix-huit mois elles étaient attelés pour le travail. On mettait une jeune avec une ou deux vieilles. La jeune jument suivait la vieille qui était placée en parallèle, soit en cheville (en deuxième position dans un attelage en ligne). A deux ans, les juments étaient mise dans les brancards. Certaines étaient plus dociles que d’autres ».

Les soins

Le cheval, au-delà du capital et la force de travail qu’il représente, est un compagnon, un ami de l’homme. Les soins qu’il nécessite rythment la journée du paysan (comme la traite des vaches rythme celle de son épouse).

« C’est le cheval qui apportait la plus grande partie des revenus de la ferme. Il avait trois ou quatre fois plus de valeur qu’une vache ». Cette valeur s’explique non seulement par le travail qu’il fournit, mais également par la quantité de la nourriture dont il a besoin. Il dépense en effet beaucoup d’énergie au travail. Il se nourrit sur les pâtures, mais il faut lui apporter un complément de nourriture. Cette préparation demandait du temps et de l’énergie : les bras des jeunes étaient souvent mis à contribution pour tourner le « hache-lann » (broyeur d’ajonc).

« Dans le temps, nourrir les chevaux donnait du travail : des betteraves et de l’ajonc. Aux poulains, on donnait aussi du rutabaga mélangé avec du gros son. Maintenant tout changé : on ne cuit plus les aliments, on les moud (l’orge, le blé, l’avoine) ».

La blessure, la foulure d’un animal peuvent conduire à l’abattre et à compromettre une année de travail. Les rebouteux pour les chevaux avaient souvent une réputation qui dépassait le canton. Ayant une connaissance tactile remarquable des os, ils pouvaient remettre en place les membres et fournissaient des onguents dont la recette était soigneusement transmise de père en fils.

Les marchands de chevaux

A l’intérieur d’une zone de naissage ou d’élevage, les ventes ont souvent lieu entre paysans mais le marchand est le trait d’union nécessaire entre les éleveurs et acheteurs d’autres régions dans le cadre d’un commerce plus important.

Dans le marché qui s’étendait au-delà de l’Europe, il y avait toute une hiérarchie parmi les marchands, depuis ceux qui parcouraient les campagnes, jusqu’aux marchands parisiens qui avaient des courtiers qui faisaient le travail sur place.

« Il y avait de marchands importants du Midi qui venaient régulièrement. Chaque marchand était spécialisé. L’un achetait des poulains, l’autre des juments. Voilà comment une foule de gens avaient du travail grâce aux chevaux ».

C’était à Landivisiau que l’on trouvait les marchands les plus importants : c’était la plaque tournante du commerce. En effet, grâce à la ligne de chemin de fer, les chevaux pouvaient être expédiés vers Paris, puis vers leur destination finale. C’était assez de les reconnaître. On les appelait les « Français » car ils ne savaient pas le breton. Les courtiers de Landivisiau les suivaient, et c’est eux qui discutaient le prix.

Les foires

Les petits marchands avaient tout intérêt à acheter sur place (à la ferme) car lorsqu’un animal intéressant était repéré, ils pouvaient revenir plusieurs fois jusqu’à ce qu’ils emportent le marché. Par contre, le paysan avait tout intérêt à attendre la foire où il pouvait comparer les prix.

« Les marchands de Landivisiau battaient la campagne et fréquentaient les foires. Les foires les plus importantes de l’année étaient : Morlaix (foire haute : une fois par an), Landivisiau (deuxième mercredi du mois) et Commana (dernier mercredi du mois). A Commana, comme à Landivisiau, la place était remplie de chevaux ».

|

Marché aux chevaux – Commana

« Les foires avaient lieu l’après-midi. Nous allions à la foire soit à Saint-Renan, soit à Ploudalmézeau. Nous allions à pied à ces foires distantes de dix-sept, dix-huit kilomètres ; le poulain était attaché à la queue de la mère ».

Les chevaux étaient conduit à la foire la plus proche. Si l’animal ne trouvait pas preneur, il fallait aller plus loin, mais c’était une journée de travail de perdue. C’était pourquoi le paysan préférait parfois laisser sa bête à moindre prix à un marchand qui la revendait à une foire plus importante.

L’expédition des chevaux

Le volume des affaires traitées, dans les foires comme celles de Landivisiau ou Morlaix était énorme. Pour un paysan, le prix de vente d’un animal pouvait permettre de payer le fermage pour une année. Les risques de ce faire voler la bourse, précieusement serrée dans le turban de ceinture qui est commun aux costumes masculins du pays de Léon, étaient importants, d’autant plus importants que le cheval devaient être livré chez l’acheteur. Certains villages isolés avaient très mauvaise réputation et, aujourd’hui encore, les anciens montrent les endroits où le passant attardé risquait d’être attaqué.

|

Landivisiau – La gare

A Landivisiau, il y avait des « toucheurs professionnels » qui étaient chargés de livrer les chevaux vendus au marché dans les fermes.

Les types de chevaux

A la fin du Moyen-Age, on distinguait deux types de chevaux :

- Le « Roussin » : sud de la Bretagne ; animal de bât ; léger, il donnera le « bidet », le « cheval de la Montagne ».

- Le « Sommier » : issu de souches originaires du Léon et du Trégor Finistèrien, et un animal plus lourd qui donnera par croisement au « trait breton ».

Ces chevaux correspondaient aux besoins agricoles, mais le cheptel était également une source d’approvisionnement pour l’armée qui achetait ou réquisitionnait les animaux en fonction de ses besoins qui étaient énormes. C’est ainsi qu’on a estimé à 50 000 le nombre de chevaux qui ont péri lors de la retraire de Russie.

Le déclin

Les chevaux qui naissaient et étaient élevés en Bretagne n‘étaient pas spécialement destinés à l’agriculture. Ils pouvaient être destinés à travailler dans les mines ou dans les villes. Dans les gares, ils servaient à déplacer les wagons, sur les canaux à tirer les chalands, dans les montagnes à débarder les arbres, …

A partir des années cinquante, la mécanisation supplante la traction animale. Cependant sur la côte bord du Léon, il continua à travailler dans les cultures légumières jusqu’aux années 1980.

4 – Le rapport entre le paysan léonard et le cheval de trait hier et aujourd’hui – Hervé CONAN – Louis ELEGOET

Le cheval dans la ferme passe avant le maître, avant sa femme. À lui toutes les prévenances, toutes les attentions.

Jusqu’au années 1950, l’écurie et ses occupants forment la vitrine de la ferme.

En 1733, en Léon, on dénombrait environ 22 000 chevaux, soit près de 10 pour 100 arpents. Seul le Trégor surpasse le Léon avec 10,4 ( Saint-Malo 6,90 – Quimper 6,25 – Saint-Brieuc 4,24 – Nantes 3,22 ).

Tout au long du XIXème et encore plus au début du XXème siècle il augmente pour atteindre 60 000 en 1912

(1 cheval pour 3,4 hectares) .

Toutefois le nombre de chevaux varie considérablement d’une ferme à l’autre. À Plouider en 1887, sur 380 fermes sur la commune, 274 possèdent de 1 à 10 chevaux :

- 1 cheval : 50 fermes

- 2 chevaux : 32 fermes

- 3 chevaux : 50 fermes

- 4 chevaux : 35 fermes

- 5 chevaux : 51 fermes

- 6 chevaux : 27 fermes

- 7 chevaux :13 fermes

- 8 chevaux : 7 fermes

- 9 chevaux : 8 fermes

- 10 chevaux : 1 ferme

A la fin du XXème siècle, on trouve à Plouider 1050 chevaux.

En 1937, 14 000 chevaux sont expédiés par la gare de Landivisiau. La même année 12 000 sont transportés par camions.

5 – Les pardons des chevaux aux chapelles de Bretagne – Daniel GIRAUDON – 1995

Au XXème siècle dans les campagnes bretonnes, le cheval représente un capital économique et affectif. on parle de la taille d’une ferme : ferme de deux, trois ou quatre chevaux. On compte environ 5 hectares par cheval.

Politique locale : quand on avait 4 chevaux, on pouvait être candidat à la mairie, 3 adjoint, 2 conseiller municipal. Certains savaient a peine lire ou écrire, mais pourvu qu’ils aient des chevaux.

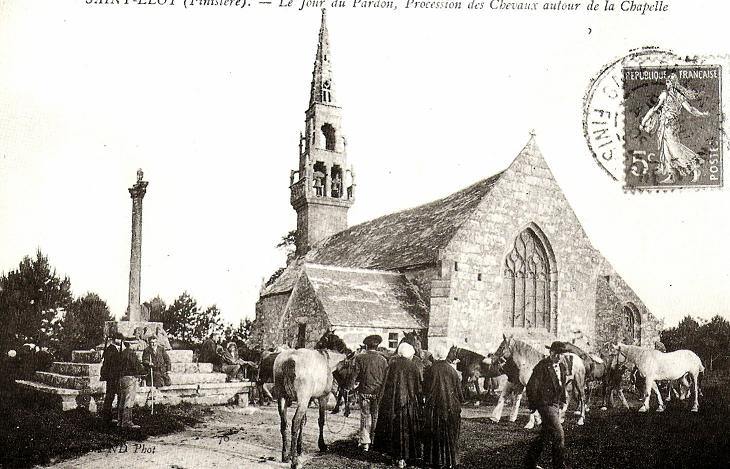

|

Saint Eloi – le pardon

Le cheval vit de grands moments conviviaux avec la famille qui l’entoure. On lui donne un nom, on lui parle, on le flatte, on le caresse, on le récompense, sa photo est parfois encadrée et attachée au mur.

Il bénéficie d’un traitement de faveur par rapport aux autres animaux : on lui change de litière tous les jours, on le brosse, on le bouchonne, on l’étrille. La meilleure nourriture, le meilleur foin est pour lui. Au retour du travail dans les champs, c’est à lui que l’on pense d’abord.

Le paysan place toute sa confiance dans le pouvoir de nombreux « saints vétérinaires » : Gildas, Hervé, Nicodeme, Salomon, Yves, … C’est en particulier lors des pardons que le paysan les prie de prendre soin de son cheptel ou qu’il les remercie de leur intercession.

6 – Nous ne savions que le breton et il fallait parler français – Mémoires d’un paysan du Léon – L. ELEGOET – 1978

Entretiens réalisés en 1973 et 1974 auprès d’un agriculteur du Grouanec en Plouguerneau né en 1898.

Les informations extraites, concernant les chevaux, couvrent principalement les années 1900-1930.

Page 58

Quand on prenait la moitié de l’exploitation, il fallait acheter l’autre moitié par la suite. Admettons qu’on ait vendu un cheval 2 000 francs, on pouvait donner 1 000 francs par exemple.

C’était surtout des chevaux que l’on vendait. Celui qui avait de la chance avec ses chevaux pouvait gagner des milliers de francs.

Page 59

Dans chaque ferme, il y avait six ou sept vaches et on avait beaucoup de chevaux. Chez Ronvel, par exemple, j’en ai vus jusqu’à quinze. J’y ai même vus six poulains la même année.

A Kernevez, j’ai vu jusqu’à neuf chevaux, mais le neuvième n’est pas resté longtemps. Le père l’avait acheté à la foire de Lesneven et il l’a vendu un peu plus tard. C’était une jument brune, je m’en souviens encore. Elle s’appelait Coquette. J’avais treize ou quatorze ans. C’était donc en 1912 ou au début 1913. Nous de l’avons gardée que quatre ou cinq jours. Le père changeait souvent les chevaux. Il élevait surtout des poulains, des pouliches d’un an par exemple. Je l’ai vu en ramener trois ou quatre de la même foire et, après deux ou trois jours, il les revendait. Mais nous avions toujours sept à huit chevaux. Nous avions en permanence cinq chevaux de labour.

Page 64

Quand la charrue était morte, il fallait bien en acheter une autre, ou une défonceuse quand cette dernière ne valait plus rien. Il fallait aussi affûter les socs. Il fallait faire toutes sortes de petits travaux de ce genre.

On vendait les animaux qu’on avait en trop. Parfois on y était obligé. Quand on n’avait pas de quoi payer le fermage, il fallait bien vendre des bêtes. Et on vendait ce qu’on pouvait. Tantôt une vache, tantôt un cheval. Cela dépendait de ce qu’on avait à faire.

Notre ferme, à Kernevez, faisait trente-cinq journaux et nous avions 1 270 francs en espèce à payer chaque année en fermage. Combien vendait-on un cheval à cette époque-là ? Cinq, six cents francs ?

Nous élevions des taureaux. Nous avions toujours quelques taureaux que l’on vendait généralement vers la Saint-Michel. Chaque année, nous en avions deux ou trois à vendre. Il fallait donc les mettre à l’embouche. On les vendait l’un après l’autre. C’est ainsi qu’on arrivait à payer le fermage.

Nous n’avions pas beaucoup de bêtes. Nous n’avions sept ou huit chevaux. Il représentaient une grande valeur ; mais nous n’avions pas de chance, nos poulains mouraient tous. Pas de poulain à vendre !

Page 69

Les vaches étaient difficiles à vendre. Parfois, les cours étaient bons et parfois ils étaient mauvais. C’est la même chose maintenant : quand les bêtes sont chères, on vend facilement, et quand les cours sont bas, on vend difficilement.

Je me souviens de la vente de chevaux. Je suis allé un jour à la foire du Folgoet vendre une jument de trois ans. Nous étions six ou sept, les uns auprès des autres, avec nos juments de trois ans et, sauf erreur, personne n’est venu demander à acheter une seule jument. Personne ! Nous avons dû les ramener toutes !

Une autre fois, j’avais conduit une jument baie à la foire. De toute la journée, on ne m’a rien proposé et comme je rentrais, trois hommes sont arrivés qui m’ont demandé si j’avais vendu ma jument.

« Non, ais-je répondu, je ne l’ai pas vendue. »

« Quel prix, alors? »

Et l’on discute.

« Attelle-là, on verra si c’est une bonne jument de trait. »

« Oui, oui, c’est une bonne jument de trait ! »

Il fallait atteler. Quand ils l’ont vue travailler, elle leur a plu et voilà la jument vendue, à un gars de Kerlouan.

Page 72

Nous allions à pied avec nos chevaux jusqu’à Landivisiau, jusqu’à Landerneau, jusqu’à Saint-Renan (Landerneau : environ 27 kilomètres du Grouanec ; Saint-Renan : 28 kilomètres ; Landivisiau : 35 kilomètres).

On n’y allait pas toujours d’une seule traite. On traînait dans les cafés … C’était obligé !

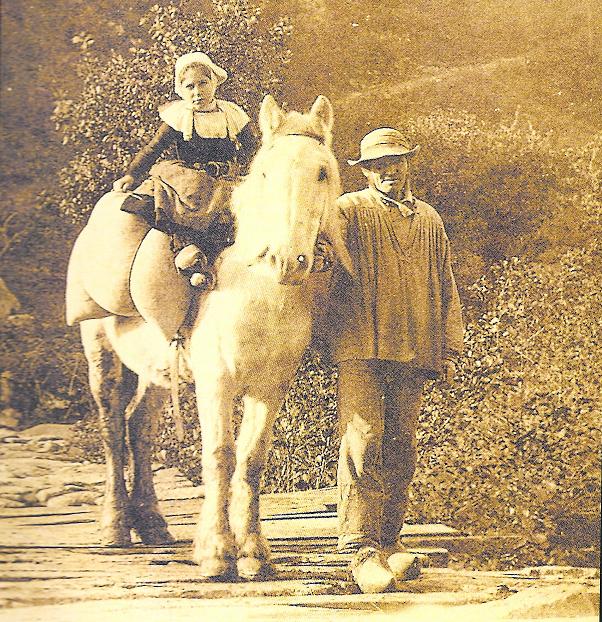

Une fois, par exemple, j’ai été à Saint-Renan. Nous y avons acheté un poulain non sevré. Il devait avoir quatre ou cinq mois.

|

Saint Renan – Place jour de foire

« Comment diable ai-je dit au père, vais-je faire pour le ramener ? »

« Oh ! il va suivre tranquillement la voiture. »

Pierre, mon frère, nous accompagnait. Il avait acheté une pouliche de deux ans, plus résistante, mais ni le poulain ni la pouliche ne voulaient suivre !

Avant d’atteindre Milizac, nous avons dit au père et au beau-père de mon frère de renter toujours avec la voiture : « Nous finirons bien par arriver ! »

Nous sommes arrivés à quatre heures et demie du matin. Le poulain était épuisé, il ne cherchait qu’à se coucher. Je crois bien qu’il ne s’est pas relevé de la paille de toute la journée. Car, en plus, il s’était beaucoup agité quand on l’avait enlevé à sa mère.

Page 77 – Marchands de bestiaux et maquignons :

Par ici, il y avait beaucoup de marchands de bestiaux.

Job avait parfois cinq ou six vaches à conduire aux foires. Ambroise aussi en avait souvent cinq ou six. Yann n’en avait jamais plus d’une ou deux. Tous tenaient une ferme, mais en plus il faisaient le commerce de vaches.

Les maquignons n’étaient pas très nombreux. Il y en avait moins que de marchands de bestiaux. Et encore, Goulven Elegoet, par exemple, ne faisait pas beaucoup d’affaires. Il achetait des chevaux maigres qu’il engraissait.

Par contre d’autres maquignons venaient acheter leurs chevaux à Pierre Nicolas et à Geleog. Ils allaient aux foires à vélo et revenaient à vélo, accompagnés de leurs chevaux.

On conduisait les vaches à pied. Certains marchands employaient des toucheurs pour conduire leurs vaches de la foire de Lesneven à Landerneau.

Chaque toucheur conduisait vingt ou vingt-cinq vaches. Ils formaient des troupeaux de soixante bêtes et plus.

Certains payaient de toucheurs aussi pour conduire les chevaux. On les attachait l’un à la queue de l’autre, le toucheur montait sur le premier, et en route !

On embarquait les chevaux à la gare de Landerneau ou de Landivisiau. Avant de les mettre en wagon, on leur déferrait les sabots arrière, mais pas les sabots de devant.

Page 81

Nous avons eu une jument à Kernevez et personne n’avait besoin de la guider quand elle tirait le rouleau. C’était une jument brune qui allait d’elle-même. On lui mettait les rênes sur le collier et on la laissait faire. Elle ne se trompait jamais. Arrivée à l’extrémité du champ, elle tournait toute et elles revenait de façon impeccable.

On attelait deux chevaux à la charrue et il fallait trois, parfois quatre chevaux à la défonceuse. Bien obligé quand il s’agissait de travailler une pâture, par exemple ; on n’avait rien pour l’ouvrir avant la charrue. C’était donc plus dur.

La charrue allait devant et la défonceuse suivait derrière. La charrue, en somme, ne faisait qu’écorcher la pâture et la défonceuse allait plus profond et remontait de la terre par-dessus.

7 – Les paysans bretons au XIXème siècle – YANN BREKILIEN – 1994

Les chevaux tiennent une grande place dans la vie de la ferme. Le paysan leur voue une réelle affection et, quand il dit « mes bêtes », c’est d’eux qu’il parle. C’est qu’ils sont les compagnons non seulement de ses travaux, mais de ses plaisirs. C’est à cheval qu’il se rend aux noces, sa cavalière en croupe, et aux foires, aux pardons. Il n’y a d’ailleurs pas de noce ou de fête où il ne dispute quelque course, faisant franchir à sa monture qui, la veille, tirait la charrue, de hauts talus, des haies, des rivières.

Pour ses chevaux, le breton prie avec ferveur Sant Alar (Saint Eloi), leur patron. Quand l’un deux bâille, il ne manque jamais de lui dire : « Saint Eloi vous bénisse ! ».

Un cheval a-t-il été primé à un concours ? On voit tous les gens de la ferme, hommes, femmes, enfants, lui faire fête, l’entourer, le cajoler, l’embrasser. Les éleveurs du Léon, en particulier, sont si fiers de leurs bêtes, qu’ils n’hésitent pas à aller les présenter aux concours jusqu’à Nantes, parcourant sur leur dos près de 350 kilomètres.

Au début du XIXème siècle, le cheval que l’on voit le plus est le bidet indigène, étrange petit cheval à toutes fins, que les riches dédaignent à cause de sa taille réduite et de ses formes peu élégantes, mais qui s’accommode à tout, a le pied sûr, l’œil vif, et réunit docilité et courage. On dit qu’il a du sang d’étalons arabes ramenés par les Croisés. Sa tête est petite, son encolure courte, sa robe claire.

|

Bidet Breton

Il y a, bien sûr, ailleurs, des bêtes plus brillantes d’aspect. Mais il n’y en a pas qui réunissent des qualités aussi variées : c’est à la fois un cheval de selle extrêmement rapide et souple, excellent sauteur, et un animal de bât et de trait infatigable. Il en existe un type plus massif, que l’on appelle « double bidet », utilisé par les meuniers pour porter les lourdes charges de farine dans les sentiers défoncés.

|

Meunier

Par malheur, l’administration, qui ne peut souffrir l’existence d’animaux aussi peu conformes aux normes officielles, a entrepris contre eux une lutte impitoyable. Il lui importe peu qu’ils soient les mieux adaptés aux besoins du laboureur du pays. Ce qui compte ce sont les normes.

A partir du XVIIème siècle, elle a imposé tour à tour, « pour améliorer la race », des étalons danois, holsteins, espagnols, barbes, normands, anglais, arabes … Ces mesures ont eu peu d’effet. Le paysan a toujours préféré les petits étalons indigènes.

Cela, jusqu’au moment où l’amélioration des voies de communication est venue donner un plus grand intérêt aux chevaux de trait. A partir de ce moment, on voit se développer divers types de chevaux bretons : le postier, le trait postier, le trait breton, le carrossier de Lannilis, le cheval de selle de Corlay.

En peu de temps, nos paysans deviennent de fameux éleveurs de chevaux. On vient du monde entier leur acheter leurs bêtes. Aux foires de Quimper, Morlaix, Lesneven, Lamballe, se pressent les acheteurs normands, méridionaux, anglais, allemands, espagnols, suisses, et autres, et jusqu’à des russes et des japonais.

Le trait et le postier bretons, de Lesneven, de Briec, du Trégor ou du pays Nantais, sont réputés les meilleurs chevaux de France pour le roulage accéléré (postes, messageries, artillerie). Ils restent sobres, infatigables, résistants à toutes les intempéries, vifs en même temps que dociles. Il n’exigent pas d’avoine : l’ajonc haché menu leur convient fort bien. « Cheval de jonc, cheval breton », dit-on. Leurs performances, lorsqu’ils sont attelés, étonnent les connaisseurs, et cela n’empêche pas qu’avec eux vous pouvez sauter des obstacles et que, croyez-moi, vous y trouverez du plaisir.

L’élevage des chevaux, auquel il excelle, est donc devenu pour notre paysan une ressource lucrative. Aussi élève-t-il de plus en plus. Une ferme moyenne en a au moins trois dans ses écuries. La Bretagne possède, pour une population qui est la quinzième de celle de la France, le septième du cheptel chevalin.

C’est en Bretagne que les paysans du Perche et de la Beauce achètent des poulains qui, transplantés dans leurs grasses prairies et nourris d’avoine, se transforment, s’épaississent et donnent des étalons percherons – donc d’origine bretonne – que l’on réintroduit en Bretagne pour améliorer la race.

Annexe – Bibliographie

- Louis Elegoet – Le Léon – Ed. Palantines ( 2007 )

- Patrick Hervé – Chevaux en Bretagne ( 1986 )

- Hervé Conan – Louis Elegoet – Le rapport entre le paysan léonard et le cheval de trait hier et aujourd’hui

- Daniel Giraudon – Les pardons des chevaux aux chapelles de Bretagne ( 1995 )

- L. Elegoet – « Nous ne savions que le breton et il fallait parler français – Mémoire d’un paysan du Léon » – Edition « Breizh Hor Bro » ( 1978 )

- Yann Brekilien – Les Paysans Bretons au XIXème Siècle – Hachette ( 1994 )