Au XVIIIe siècle, le Léon et la Bretagne sont touchés par une série d’épidémies. Dans les années 1770-80, les paroisses de Plouguerneau et de Tréménac’h connaissent des épisodes dramatiques tel celui que nous connaissons aujourd’hui mais de natures différentes.

Des épidémies désastreuses.

En 1643, Plouguerneau, comme d’autres paroisses du Léon, est frappée par la peste. Les habitants y découvrent les affres de la terrible maladie et, mentalités de l’époque oblige, tentent, à défaut de mieux, de s’en prévenir en ayant recours à l’intercession de Dieu ou de ses saints.

Imaginative, la population institue trois processions votives à trois moments différents de l’année pour conjurer le mal. Elles suivaient des parcours différents, ponctués de haltes aux chapelles, où on chantait les vêpres et priait, avant le retour, bannières en tête et petits saints brandis, vers l’église du bourg. Aujourd’hui, une seule procession perpétue la tradition. Elle attire fidèles et touristes le 15 août.

Les petits saints (église de Plouguerneau).

Les petits saints, en bois polychrome d’une trentaine de centimètres de hauteur, emmanchés sur des hampes en bois, étaient 19, dont saint Sébastien, protecteur de la maladie.

Au XVIIIe siècle, les épidémies de peste se sont taries, mais la toponymie garde les traces de ces moments douloureux. Ici et là, on découvre : Sraed ar c’horfou maro (le chemin des corps morts débouchant sans doute sur des fosses communes), Mez ou Park Al Lored (champ des pestiférés ou des lépreux), Kervaro (le village de la mort)…

D’autres fléaux vont s’abattre sur le sol léonard. Il faut dire que le Léon présente une terre favorable à leurs incursions : brassage des gens de mer en provenance de régions du royaume de France ou des pays méridionaux porteurs de maladies, le grand port de guerre de Brest, concentrant des milliers de soldats et marins débarquant au retour d’expéditions guerrières, sans compter les mouvements de soldats et le logement chez l’habitant, lors des conflits. A ces considérations s’ajoutent les mauvaises conditions de vie et d’hygiène des populations civiles.

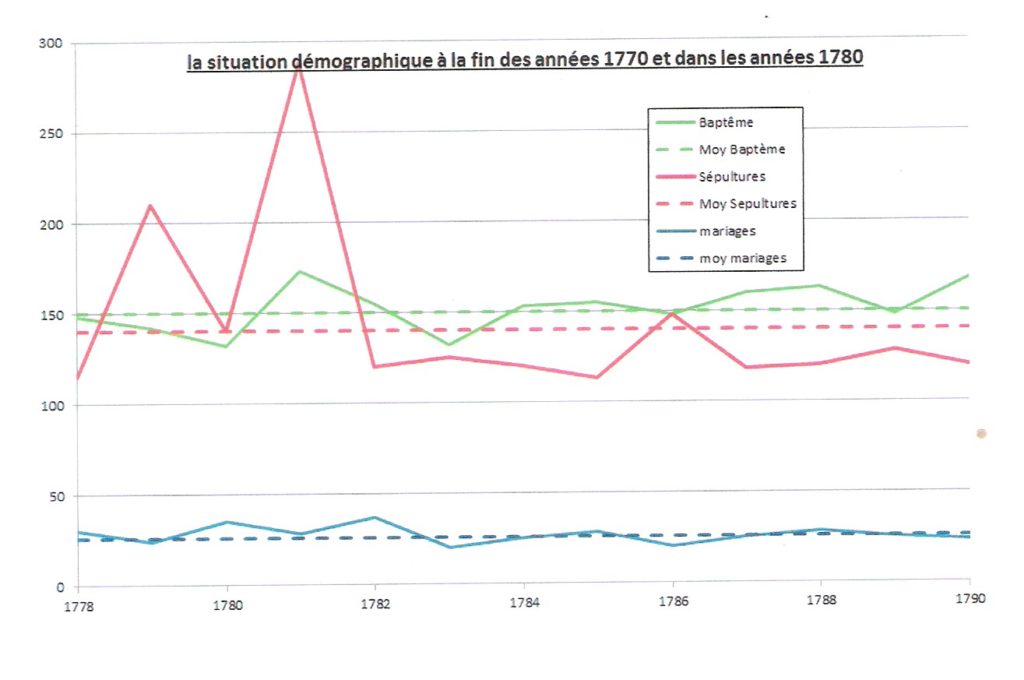

En 1757, le typhus ou « mal de Brest », après l’arrivée de troupes françaises du Canada, fait 10.000 morts à Brest et dans ses environs. Endémique, il inaugurait tristement une série d’épidémies qui allait empoisonner la vie des Léonards. Dans les années 1770 et 1780, les deux paroisses Plouguernéennes subissent des épidémies répétitives. Plouguerneau, enregistre, en temps normal, 130 décès par an (1747-1790), mais, de 1778 à 1790, 141 décès par an. A Tréménac’h, de 1748 à 1779, la moyenne de 6 décès par an, atteint 18 de 1780 à 1790 (!)

Les paroisses endurent une surmortalité effrayante, en 1779 et 1781 surtout, à l’image de Plouguerneau (500 décès pour ces deux années) et une chute brutale de leurs populations. Soit une perte de 11,5% de sa population !

Le croquis suivant illustre les deux pics de mortalité qui touche la population plouguernéenne.

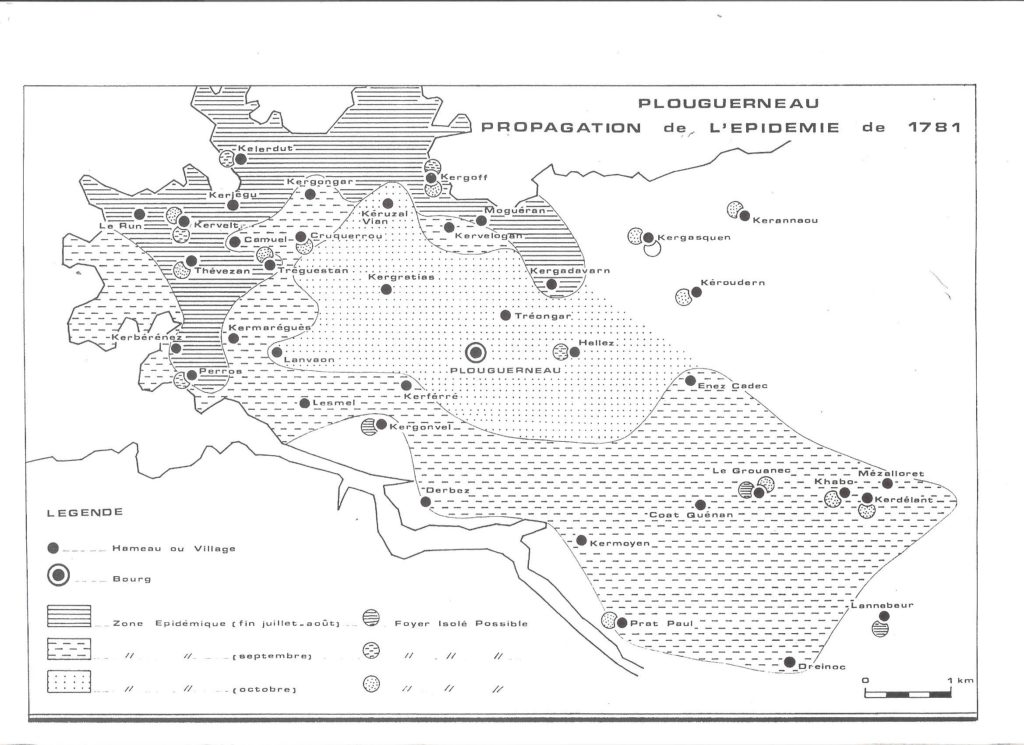

La carte révèle la propagation de l’épidémie de 1781 durant quatre mois (de juillet à octobre. Le premier secteur touché se localise dans la partie occidentale du territoire paroissial puis gagne la partie méridionale, avant de s’étendre dans la périphérie du bourg et dans celui-ci.

Le témoignage de l’Intendant de la Marine de Brest apporte un témoignage riche d’enseignements sur les épidémies de l’époque. En 1775-76 : « Les malades touchés par la fièvre épidémique présentent les symptômes suivants : des frissons, des maux de cœur, des vomissements, des points douloureux à la poitrine ou au ventre et dans les hypocondres ou flancs, un abattement général, de sensibilité plus ou moins grande dans tous les membres, des sueurs colliquatives ou putrides, des éruptions pourpreuses, des rougeurs au visage, des assoupissements, des délires, des maux de gorges souvent gangréneux, des crachements de sang, des constipations opiniâtres, des difficultés d’urine, une ardeur extrême à la peau, une langue plus ou moins sèche, aride et brûlée, des dépôts gangreneux aux fesses ». Une telle litanie des maux que présentent les malades témoigne de souffrances physiques difficilement supportables.

Nous sommes sans doute face à une épidémie de typhus, mais celles de la typhoïde, de la dysenterie ou de la « tueuse » (la variole) sont également monnaie courante. Ces épidémies se déroulent davantage en été et en automne, saisons plus chaudes.

L’Intendant poursuit : « La maladie enlève beaucoup de monde au début de l’invasion et qu’elle persiste de 14 à 21 jours et l’on meurt souvent entre le 5eme et le 7eme jour.».

Comment expliquer la propagation des épidémies ?

Les épidémies trouvent un terrain favorable au sein de populations défavorisées à divers titres. La pauvreté (410 mendiants en 1792), les déficiences physiques, liées à la consanguinité, à des accouchements délicats, aux accidents de la vie aboutissent à constituer des bataillons d’individus rapidement en perdition face au mal. Ce délabrement physique de la population est criant lors des visites médicales pour la conscription au début de la Révolution : 50% des jeunes Plouguernéens, trop petits ou déficients physiques sont exemptés !

Les comportements et mentalités des Bas-Bretons n’arrangeaient guère la situation épidémique. Les fameux gestes barrières d’aujourd’hui étaient inconnus ou négligés. Les morts, avant d’être ensevelis dans les cimetières, l’étaient dans les églises, ce qui amenait à ouvrir le sol trop fréquemment, et à dégager des exhalaisons insupportables des corps contaminés. Quand le cimetière s’imposa, avec réticences pour beaucoup, il devint lui-même dangereux. Espace commun, on y enterre ses morts, mais on s’y affaire pour différents motifs (distractions, jeux, vente de produits). D’autant que, les jours où le nombre de décès est important, les fossoyeurs s’empressent de les enterrer sommairement, ce dont profitent les chiens errants. On ajoutera la pratique dommageable mais courante de la veille du corps des défunts. On prie, chante, se recueille mais le nombre de participants est important lesquels s’attardent pour des libations nocturnes.

D’autres comportements sont pointés du doigt : l’absorption d’eau de qualité médiocre, au moment des gros travaux d’été, l’insalubrité des logements, la promiscuité des habitations, le défaut d’hygiène corporelle visible par la présence fréquente de poux, de la teigne, et surtout l’absence de quarantaine des malades et de leurs objets contaminés.

Photo : La mort du tad-coz (O. Perrin).

Quelles sont les conséquences pour la population ?

Des familles quasiment entières disparaissent. Paul Balcon et son épouse Marie perdent en août 1781, en l’espace de quelques jours, quatre enfants avant que le père ne succombe également. Il ne subsiste au foyer que la veuve et Jean, âgé de cinq ans. Cet exemple témoigne de l’impact de l’épidémie sur les plus jeunes : plus de 50% des victimes ont moins de 15 ans.

Nous n’avons pas de témoignages sur l’impact psychologique du décès d’un ou plusieurs membres des familles. Même si la mort à l’époque est banale et sûrement mieux supportée qu’aujourd’hui, par des habitants, fatalistes, qui y voit le signe d’une volonté divine et qui n’ espèrent guère de secours de la médecine, les dégâts sur le mental des individus ne sont pas à négliger. Le tableau de Louis Deveau exprime toute la détresse d’un couple.

Le père hagard titube, la mère en folie, la poitrine en partie dénudée, tire, par des forces décuplées, la charrette, et fixe le ciel vers Dieu qui l’a abandonnée. La famille a été décimée et il est urgent d’ensevelir les adolescents fauchés par l’Ankou.

Malgré tout, la vie suit son cours dans les paroisses, et, de manière surprenante, les mariages (différés actuellement) et les baptêmes/naissances restent à des niveaux quasi habituels, ce qui limite la casse démographique.

Une lutte dérisoire contre la mort.

Les autorités, comme de nos jours, se sont attelées à tenter de juguler les effets des épidémies. Un mouvement d’éviction des sépultures de l’église vers le cimetière s’engage sous la houlette du Parlement de Bretagne (en 1719) et du gouvernement royal (déclaration royale de 1776). Les réticences des Bas-Bretons, comme à Kerlouan en 1776 où l’odeur dans l’église est telle que l’on doit brûler résine et soufre, furent sanctionnées par des amendes.

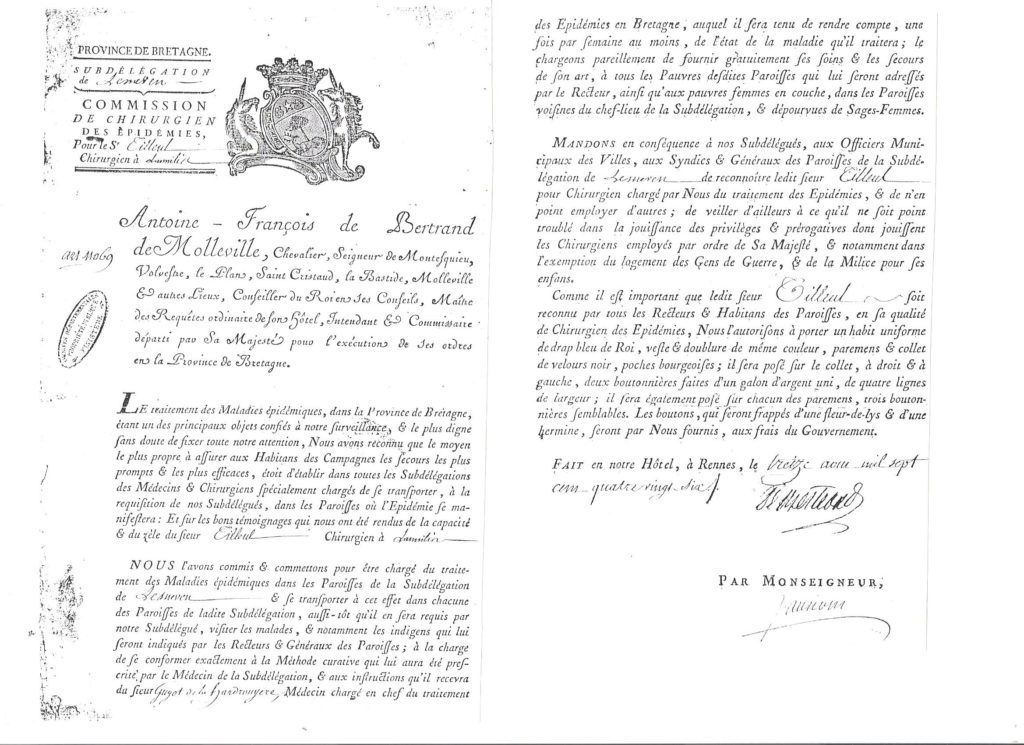

Le Parlement de Bretagne oblige d’enterrer les défunts dans des fosses suffisamment profondes de 6 pieds (2 mètres). Un chirurgien, réclamé, élit domicile, en 1786, à Lannilis. Il s’occupe des malades lors des épidémies, des patients indigents, réduit des fractures et procède aux accouchements des femmes en couche, avec, malgré tout, des taux de réussite assez médiocres (1/3 de décès de bébés).

Acte de nomination du chirurgien Tilleux (ADF).

Mais les médecins et chirurgiens sont peu nombreux et se localisent dans les petites villes environnantes (Lesneven et Lannilis). Rémunérés par les malades pour des sommes modulables selon leur degré de richesse, d’une Livre Tournois à quelques sous, ils ne s’enrichissent guère. Durant la Révolution (de mars 1790 à août 1791), Tilleux s’occupe de treize Plouguernéens et à ce titre, réclame, au district de Lesneven, 303 L.T. pour ses honoraires, médicaments inclus. Le défaut de paiement de leurs appointements pose problème. Le chirurgien Souffles de Lesneven, chargé de l’épidémie d’avril 1791 à août 1792, évalue son travail à 1284 L.T. , somme réclamée, vainement, à la ville de Lesneven, puis au département. Dans un courrier, il dévoile toute son amertume et, sans revenus, ne peut honorer ses impôts. La profession ne semble guère garantir de confort financier au chirurgien « travaillant pour être utile et non pour le profit ». Noble attitude de sa part qui n’est pas sans rappeler le comportement exemplaire du corps médical en cette année 2020.

En situation de crise aigüe, les autorités, comme de nos jours, distribuent desconseils comme le préconise l’Intendant de la Marine : « Il faut intervenir en incitant les gens à vomir. Les traitements seront assurés par les pasteurs (prêtres), des personnes charitables (religieuses, notables) et un peu plus intelligentes et, si possible, par des chirurgiens. Des paquets de médicaments (les fameuses boîtes d’Helvétius qui font trop souvent défaut !) seront déposés dans les presbytères ».

Les traitements conseillés s’appuient sur les plantes (bette, légumes, sureau, lin …), le vinaigre, le miel, le beurre, le saindoux. La panoplie des thérapeutiques est variée : vomitifs (de grains d’émétique), lavements (contenant de l’émolliente et du miel) en cas de constipation, bains de pieds à l’eau chaude pour les délires (aditionnés d’une limonade, de liqueur minérale d’hoffmann), se succèdent. S’y rajoutent les cataplasmes (d’ail pilé, de ciboule, d’oignon, de moutarde, de farine de seigle, de sel, de vinaigre) sur les jambes et les cuisses, les emplâtres (à la nuque si délire, assoupissement, pouls inégal), les tisanes (de fleur de sureau, de camphre), la saignée et des gargarismes pour les maux de gorges gangréneux (à base de quinquina, de miel, de liqueur d’hoffmann, d’absinthe, de camomille, de vinaigre).

Les traitements, en théorie salutaires pour les malades, se complètent par la reprise d’une alimentation normale : viande, potages, légumes, vin avec modération, pour les fortunés ; pain, soupe au beurre et à l’oseille, œufs frais, bouillies fermentées, pour les pauvres.

Mais les préjugés du monde paysan envers un corps médical lointain et qu’il faut rémunérer détournent de nombreux malades de ces hommes dévoués mais assez peu efficaces pour lutter contre la maladie.

Aussi beaucoup d’habitants se tournent vers des pratiques empiriques (les louzou), les guérisseurs, les saints locaux et les multiples fontaines de dévotion.

Saint Roch (église du Grouanec) est invoqué lors des épidémies. En habits de pèlerin, il est accompagné d’un chien qui lui apporte chaque matin du pain et de l’ange qui le guérit de la peste.

Les épisodes épidémiques au XVIIIe siècle, se découvrent de manière indirectes (registres des sépultures tenus par le clergé, rares témoignages de contemporains, œuvres artistiques. Il nous manque cruellement le ressenti des populations face à leurs drames vécus. On en est réduit à des suppositions sur les manières dont elles supportent les fléaux (désespoir, fatalisme, recours à la religion et aux prêtres). Aujourd’hui, dans un monde surmédiatisé nous suivons quotidiennement l’épidémie, nous sommes abreuvés de témoignages de parents décédés, de malades guéris, de médecins, d’experts de tout poil qui nous rassurent ou nous angoissent.