Aujourd’hui on considère trop souvent la mort comme injuste et le monde des vivants essaye de l’exorciser par des artifices qui visent à adoucir les peines et les déchirements de ces moments douloureux.

Sous l’Ancien Régime, la mort est un spectacle ordinaire dont les racines s’insèrent dans de multiples causes spécifiques au XVIIIe siècle.

A cette mortalité du quotidien et banale s’ajoutent périodiquement de violentes crises épidémiques qui taillent de véritables coupes sombres dans les effectifs paroissiaux de Plouguerneau et de sa petite voisine de Tréménac’h.

Dès lors, le Plouguernéen se trouve confronté à des taux de mortalité, pour nous, d’un autre temps, à des cataclysmes agressant régulièrement l’ensemble de la communauté villageoise. Toutes les catégories d’âges s’exposent à être happées par l’Ankou, mais, pourtant, celui-ci se montre impitoyable envers les plus jeunes.

Les Plouguernéens, meurtris dans leurs chairs et dans leurs esprits, apparaissent bien démunis devant le phénomène mortifère. Malgré tout, ils s’attellent avec leurs moyens à contrecarrer, dans la mesure du possible, la maladie et la misère humaine.

Sommaire :

1 – Les sources : les registres paroissiaux.

2 – L’importance de la mortalité (les taux de mortalité, l’évolution dans le temps).

3 – Les causes des décès (mortalité ordinaire et mortalité accidentelle).

4 – Les crises à la fin des années 1770 et dans les années 1780.

5 -La mortalité selon les âges (La mortalité des plus jeunes et des adultes).

6 – La lutte contre la mort et la misère humaine (Le personnel médical, l’obstétrique, la lutte contre la pauvreté, le recours aux pratiques parallèles et à la religion).

7 – Les lieux d’inhumation à Plouguerneau.[/bleu]

1 – Les sources : les registres paroissiaux

La rédaction, par les prêtres des deux paroisses, des actes de décès est sensiblement toujours la même. « Marie Galliou de ce bourg, âgée d’environ soixante quatre ans, morte le 24 décembre 1773, fut inhumée le lendemain en terre bénite en présence d’Alain, Jean et Goulven ses frères et autres qui ne signent ». C’est ainsi que le curé de Plouguerneau, Hamon, rédigeait les actes de décès de ses compatriotes.

Le nom de famille, de jeune fille pour la femme mariée, le ou les prénoms, la filiation (avec éventuellement des indications de décès des parents : « feu, feue »), la date du décès, le jour et le lieu de l’inhumation, l’âge arrondi, les témoins qui signent ou non ainsi que la griffe du desservant apparaissant dans les registres.

Les causes des décès de 1747 à 1790 ne sont jamais évoquées sauf s’il s’agit de morts accidentelles ou suspectes.

Un enfant qui meurt à la naissance est inscrit avec la mention « anonyme » s’il n’a pas reçu de prénom et l’indication, essentielle à l’époque, d’ondoiement*. Le petit qui « est mort sans baptême », est inhumé dans « l’endroit réservé à cet effet ».

Enfin les enfants sont qualifiés de légitime ou d’illégitime, de « mâle » ou de « femelle » et parfois le placement en nourrice est mentionné.

Certaines situations hors normes peuvent se présenter : les personnes qui ne résident pas dans la paroisse ou qui n’y sont pas nées sont exceptionnellement rapatriées dans leur paroisse d’origine. « Claude Guiavarch du Hellez, âgé d’environ 15 ans, était aux écoles à Brest y mourut le 6 juillet 1774 et son corps fut transporté à Plouguerneau pour y être inhumé le lendemain en terre bénite ». En général, les plus fortunés ont les moyens financiers et matériels de ce type de rapatriement. Encore faut-il que le rayon géographique soit relativement limité. Les plus humbles sont inhumés sur place à Plouguerneau ou à Tréménac’h avec la permission du recteur. Le 12 mars 1782, Marie Paugam, veuve Marec, est inhumée à Tréménac’h, avec l’autorisation de Monsieur le Recteur de Plouguerneau.

L’enregistrement par les religieux était-il satisfaisant ? En période épidémique, la surcharge de travail a pu entraîner certains oublis tout comme ceux de bébés mort-nés, malgré l’obligation de les inscrire depuis 1736.

2 – L’importance de la mortalité

Plouguerneau, paroisse très peuplée, a une moyenne annuelle de 129,7 décès entre 1747 et 1790. La petite paroisse de Tréménac’h se place sous la barre des 10 à 9,28.

Les taux de mortalité sont respectivement de 33,2 °/oo et de 21,1 °/oo. Ce dernier est anormalement bas, et doit être pris avec réserve.

Même si ces taux apparaissent élevés, comparativement à aujourd’hui (9°/oo en France), ils se situent cependant en deçà de ceux de la Bretagne : 41 °/oo de 1770 à 1787.

L’évolution dans le temps a de quoi surprendre.

A Plouguerneau, de 1747 à 1769, le nombre de décès tourne autour de 120 par an, et de 6 à Tréménac’h. Pour les années 1770 à 1790, les chiffres à Plouguerneau atteignent la barre des 140, et à Tréménac’h ils frôlent les 12.

Les taux de mortalité obligatoirement suivent les mêmes évolutions : 31,7°/oo de 1747 à 1767 à Plouguerneau, mais 34,8 °/oo de 1768 à 1790.

Toutes les données abondent dans le même sens, à savoir une accélération de la mortalité à la fin des années 1770 et dans les années 1780.

Incontestablement, on assiste à une dégradation de la situation démographique des deux paroisses dans le dernier quart du XVIIIe siècle.

A quel âge meurt-on en moyenne?

Le Plouguernéen meurt à 30 ans entre 1747 et 1752 et à 29,8 ans de 1786 à 1790.

A Tréménac’h, cet âge est de 34 ans 8 mois pour 1747 – 1790.

Ces moyennes sont catastrophiques et résultent des énormes mortalités infantile et juvénile, ainsi que des diverses crises.

Le fait établi est que l’on meurt autour de la trentaine même si certains miraculés de la vie inscrivent leur nom au détour des registres. Olivier Breton de Pratpaul détient la palme de la longévité puisqu’il meurt à 104 ans le 18 mars 1747.

Cet âge au décès, qui n’est pas l’espérance de vie, est fonction de l’appartenance à son groupe social et doit être nuancé : les religieux vivent nettement plus âgés. Les prêtres en moyenne jusqu’à 59 ans, les religieuses jusqu’à 61 ans et 6 mois. Mais ne comptabiliser que des adultes, dans l’ensemble bien nourris, mieux soignés et mieux protégés contre les maladies favorise indéniablement l’élévation de l’âge moyen au décès.

3 – Les causes de décès

La mortalité ordinaire.

En janvier 1783, Etienne Bossard et Marie Bergot, voient mourir leur petite fille de huit jours ; en mai, la mère d’ Etienne décède ; en décembre, un autre enfant du couple meurt. Le calvaire des parents n’est pas terminé : en mars 1785, un troisième enfant disparaît à cinq jours. Cette famille durement éprouvée témoigne de la banalité de la mort dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Si les décès accidentels trouvent la plupart du temps, dans les registres, leur explication, il n’en est pas de même pour la mortalité ordinaire. Les desservants ne mentionnent aucune maladie de 1747 à 1790. Pour en déterminer les causes d’autres sources ont été utilisées : les témoignages des contemporains et les archives départementales.

Pour pénétrer l’univers des contemporains il est possible d’emboîter les pas deCambry(1). Cet infatigable voyageur, au début de la Révolution dénonce les conditions dans lesquelles sont logés et vivent les paysans bas bretons. « Leur cahute, sans jour, est pleine de fumée; une claie légère la partage; le maître du ménage, sa femme, ses enfants et ses petits enfants occupent une de ces parties; l’autre contient les vaches, les boeufs, tous les animaux de la ferme. Les exhalations réciproques se communiquent librement … Imaginez la malpropreté, l’odeur, l’humidité, la boue qui règnent dans ces demeures souterraines; l’eau de fumier, qui souvent en défend l’entrée, presque toujours y pénètre ».

Ainsi les habitations sont généralement exiguës, aux ouvertures rares. L’humidité, la médiocrité de l’insolation, la promiscuité, la présence du cheptel, la terre battue qui incite peu au lessivage concourent au développement et à la propagation des maladies.

Ce tableau souffre d’exceptions et Cambry note à nouveau : « j’ai vu des maisons champêtres où tous les meubles, où tous les ustensiles étaient d’une propreté enchanteresse, lavés, nettoyés, cirés, mais ces maisons sont rares ».

Le même contemporain lors de son voyage dans le Finistère mentionne : « au milieu de ces sites délicieux vivent les individus les plus sales… ajoutez-y la malpropreté, la gale originelle héréditaire, et des pères et des enfants, la malpropreté d’individus qui ne se baignent qui ne se lavent jamais ». Cette absence de soins corporels, le chirurgien Tilleux qui officie à Lesneven, et à Lannilis la rencontre directement sur le terrain durant la Révolution : il est chargé de traiter 128 galeux à raison de 7 livres 10 sols le malade. Il reçoit pour sa tâche la somme rondelette de 960 livres (2). Les maladies cutanées, comme la gale ou mal de Saint-Méen, la teigne, sont fréquentes chez les Léonards (3). La rareté ou l’absence d’ablutions, le port de vêtements grossiers irritant la peau, la sueur, le linge et la literie insuffisamment lavés, favorisent les infections et la propagation des épidémies. Le poux, lui, contribue au développement du typhus.

Dès l’enfance on travaille à la campagne durement et longtemps. La santé essentielle pour le labeur et ainsi vivre et survivre n’est guère prioritaire dans le vécu du paysan. Fatigué, il continue, sans relâche, sa tâche sans trop s’alarmer de ses misères physiologiques. Celles-ci proviennent de tares liées à la naissance, de mariages consanguins, ou d’accidents de la vie de tous les jours. En 1774, le recteur Denis De Lesmel répondant à Mgr de la Marche qui avait lancé une grande enquête sur les causes de la mendicité dans la paroisse de Plouguerneau, les attribue pour un tiers « à la caducité ou à l’infirmité« . Les exemptions militaires durant la Révolution nous livrent tout un lot de malheureux plus pitoyables les uns que les autres que rapportent les médecins du secteur de Lesneven.

En mars 1793, le chirurgien Tilleux rend visite à François-Marie Chapalain de Lannilis. Il certifie qu’il est infirme de « l’oeil gauche ayant une fistule lacrimale depuis de nombreuses années » (4). A Kerlouan le chirurgien Soufflès remarque que le citoyen Yves Aniguet « à la jambe gauche engorgée ainsi que les gencives d’un vice scorbutique ». Michel Ruellan de Guisseny souffre « d’un dérangement considérable de l’avant-bras à la suite d’un accident. Il a des difficultés absolues de flexion de cette partie ». A. Faleun « est estropié par l’entremise des chevaux attelés à sa charrette venant de Brest, de Kérurus commune de Plounéour-Trez « . Les populations littorales fournissent également des contingents non négligeables de marins qui servent dans la Royale ou la marine marchande et s’exposent ainsi aux accidents et à divers traumatismes.

L’état physique de nos contemporains n’est guère reluisant (5). Le Plouguernéen est plutôt petit de 5 pieds *, environ 1,62 m. Une autre revue portant sur 25 soldats du canton de Lannilis donne une moyenne de 1,64 m. Le défaut de taille est fréquent pour les motifs d’exemptions : dans le contingent 25 du canton de Lannilis on refuse 16 jeunes sur 75. Lorsque le conscrit est exempté, renvoyé, il est qualifié de galeux, de scorbutique, d’épileptique, de scrophuleux ou atteint de la varicocelle. A ces maladies s’additionnent les mauvaises complexions : aussi les boiteux, borgnes, cagneux, porteurs de « tumeurs lacrymales » sont monnaie courante. Le 29 octobre 1799, le chirurgien Tilleux arrive à Plouguerneau chez René Hamon. Il vérifie et certifie que ce jeune homme de 22 ans « est infirme du testicule droit ce qui le met hors d’état de servir comme militaire. » Même si certains sont des malades imaginaires et de petits filous désireux d’échapper à la conscription, il n’en est pas moins vrai que sur les 75 jeunes du contingent 25, 14 sont exemptés pour des motifs familiaux, 27 sont bons pour le service et 34 rentrent chez eux pour déficiences physiques ! Cela en dit long sur l’état de délabrement de la population masculine en cette fin de XVIIIe siècle.

Ogée (6), ingénieur géographe de la province, en visite, dans les années 1770-80, dans les deux paroisses les décrit en ces termes : » Plouguerneau a des terres fertiles est très exactement cultivée par les habitants. Tréménac’h est exactement cultivée et rapporte d’abondantes récoltes de grains de toutes espèces. »

La nature a doté les deux paroisses en terres fécondes sur lesquelles une population laborieuse s’affaire avec soin pour en tirer le meilleur parti. L’apport d’engrais et d’amendements marins, goémons, sables coquilliers, contribuent également à favoriser les pratiques culturales. Les inventaires après décès attestent régulièrement la présence de « mullons de Goesmon » dans les exploitations plouguernéennes (7). Les mêmes inventaires nous permettent de dresser la liste des principales cultures auxquelles s’adonnent les paroissiens. Outre le lin, les légumes : panais, « navais », choux, fèves, poireaux, pois, oignons, côtoient les céréales : froment, seigle, sarrasin, orge, avoine. Ces deux dernières catégories permettent la confection de soupe, de pain, galettes crêpes ou autre bouillie : l’essentiel de la nourriture du Léonard. Cambry, témoin de référence, évoque ainsi la nourriture du Plouguernéen : « leur pain est un mélange d’orge, de trois quarts de seigle et d’un seizième de froment ; ils mangent de la bouillie deux fois le jour excepté le dimanche, le mardi, le jeudi : dans ces jours privilégiés, ils servent sur leur table de la vache salée, du lard et de la soupe de graisse ». Cette nourriture, pour l’époque, semble satisfaisante mais il est improbable qu’elle concerne la totalité des paroissiens. Le poste viande est bien représenté et s’adresse certainement à des paysans nantis. De nombreux inventaires après décès établissent une certaine vocation à l’élevage. On y retrouve régulièrement et parfois dans des proportions remarquables vaches à poil noir, veaux, génisses, « torillons », cochons, volailles, et même moutons et chèvres.

Cambry, toujours lui, remarque des vaches belles et fécondes et les meilleurs chevaux du pays. Cette propension au développement du cheptel local favorise l’alimentation carnée et fournit les protéines animales, lait, viande, lard et beurre dont l’habitude est si ancrée chez le Léonard qu’elle le poussent, en période de Carême, à formuler des demandes de dispenses pour manger du beurre auprès de l’évêque moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. L’élevage a un autre avantage non négligeable : il est peu sujet aux variations climatiques qui affectent les cultures de céréales.

Les habitants proche du littoral ont également la faculté de pratiquer la pêche à pied et côtière pour récolter coquillages, crustacés, poissons. Cambry considère que la côte est poissonneuse et regorge de lieus, soles, turbots, maquereaux…

Les caractéristiques essentielles de la nourriture léonarde semblent être son abondance et sa variété.

Cette analyse ne doit pas se révéler trop idyllique, car, même si l’on meurt rarement de faim dans la zone littorale bretonne, les cultures sont soumises aux aléas climatiques qui entraînent leurs kyrielles de disettes. Et la hiérarchie sociale des régimes alimentaires est impitoyable pour ceux des niveaux inférieurs en ces temps difficiles. A côté d’une élite bien nourrie combien de pauvres paysans vivotent pendant les bonnes années et survivent les autres années. En se rabattant sur une nourriture de substitution malsaine, de farines gâtées, de fruits verts, de vieux lard, ils s’exposent à une issue fatale.

La misère au quotidien peut aisément être décrite en s’appuyant sur les prix pratiqués dans le Léon à la veille de la Révolution. Un journalier*, gagne de 15 sous à 1 livre. En défalquant les jours chômés ou fériés il peut espérer travailler, au plus, 240 jours par an pour un gain maximum de 240 livres. Affublons-le d’une épouse et de quatre enfants, ce qui est la moyenne d’une famille type Plouguernéenne. Tout ce petit monde consomme force « bleds » pour la confection de pain. Le père en moyenne un kilo, la mère 600 grammes et les enfants 400 grammes chacun. Le total s’établit à 3,2 kg par jour. En une année le chiffre de 1168 kg est atteint soit 23 quintaux (un quintal équivaut à un peu moins de 49 kg). Les prix des céréales varient en fonction de leur nature, des quantités mises sur le marché, de la qualité et des moments de l’année. En période de soudure* ils enregistrent traditionnellement une hausse. En 1789-90, dans le district de Lesneven le froment est coté environ 11 livres le quintal, le seigle 7 livres, l’orge 6 livres (8). Le pain Plouguernéen, selon Cambry, est composé de 1/16e de froment, 12/16e de seigle, et 3/16e d’orge.

Ainsi, le poste blé revient à 161 livres : 67 % du budget. Le couple devra, s’il possède quelques maigres biens roturiers, les tailhou ou impôts directs : fouages* ordinaires ou extraordinaires, la capitation*. Retenons 4 livres. Un breton paye en moyenne 11 livres 6 derniers à la fin de l’Ancien Régime. Pour améliorer l’ordinaire il peut acheter un petit cochon qu’il engraissera, à 3 livres. Il lui en coûte au total 168 livres. Restent 72 livres au maximum soit 4 sous par jour, pour régler les charges locatives de la chaumière, du petit lopin attenant, en métayage*ou en fermage*. Il devra acquitter la dîme* ou 1/10e, en réalité 1/36e de gerbe, à l’Eglise, divers droits au seigneur*, sans oublier les mouteaux*, au 1/16e, pour moudre son grain dans le moulin désigné par ce même seigneur. Aussi les dépenses de la vie courante seront réduites à leur plus simple expression : quelque mauvaise vaisselle, des hardes communes…. Cette famille ne peut réellement vivre mais survivre. Et combien doit lui paraître inaccessible cette vache ou ce cheval estimés en moyenne, à Plouguerneau, à 37 livres et à 86 livres. Si les enfants ou la femme, en travaillant, n’apportent pas un complément de revenus, malgré la présence du potager, c’est la misère et la frontière avec le monde des mendiants n’est pas loin. Cette précarité est intimement liée à la conjoncture économique et au mouvement ascendant des prix, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

En effet, les Léonards ne sont guère épargnés par les tendances inflationnistes des productions agricoles.

Dans le secteur de Lesneven, le boisseau * de blé noir est inférieur à cinq livres de 1717 à 1735, et régulièrement au-dessus de ce seuil de 1735 à 1785. De 1747 à 1757, le froment, va de six à sept livres, mais, en 1784-85, le boisseau atteint huit et onze livres. Les produits d’élevage suivent la même courbe : en 1746, une vache vaut trente livres, en 1789, 67 livres ; en 1747, un cheval coûte quarante quatre livres et cent vingt livres en 1787.

Parallèlement les salaires restent stables ou progressent lentement.

Dès lors, le pouvoir d’achat est amputé dans des proportions catastrophiques pour beaucoup. La famille du journalier est confrontée à plusieurs options qui vont toutes dans le même sens : celui des restrictions et de la paupérisation. Le couple peut emprunter à des compatriotes plus fortunés, acheter des céréales moins coûteuses ou une nourriture de substitution, rogner sur les quantités consommées ou différer l’acquisition d’un animal.

Cependant, ces hausses des prix agricoles liées à des mauvaises récoltes, à la spéculation débouchent sur quelque disette ou crise de subsistances, pour les plus démunis, mais n’entraînent pas automatiquement surmortalité. Il peut y avoir des chertés sans mortalité.

Les années 1772 et 1775, en Léon, sont marquées par une élévation des prix du mistillon*, du seigle et du sarrasin, céréale populaire par excellence. Pourtant, à Plouguerneau les incidences ne sont guère visibles : les sépultures sont à des niveaux inférieurs aux moyennes habituelles. Ainsi donc la corrélation entre inflation et mortalité est loin d’être systématique.

Par contre sur des organismes affaiblis, la malnutrition favorise la propagation des épidémies. Les pauvres, en période de renchérissement des prix, souffrent et se rabattent sur du pain de mauvaise qualité, de son le plus souvent, sur des céréales encore verts ou pourris et ergotés. Dysenterie et mal des ardents y trouvent leur compte dans le déclenchement des épidémies.

En fait, les crises de subsistances se sont maintenues et superposées aux crises épidémiques.

L’endettement de certaines familles paroissiales a de quoi alarmer de nombreux foyers. Les inventaires après décès dans la région de Lesneven en sont la triste illustration. Ceux des pauvres paysans (moins de 150 livres) concernant 11 % du total en 1720-25, mais 18 % en 1785-90. En 1703-50, 25 % des paysans sont endettés et 45 % en 1750-90 (9). Dans ces conditions il devient problématique pour un grand nombre d’assurer l’essentiel et l’achat d’un animal s’avère prohibitif.

Indéniablement, vivre en Léon n’est pas toujours aisé pour les journaliers, artisans ruraux et autres petits paysans. La misère est bien présente dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. De difficile, la situation devient catastrophique quand le chef de famille disparaît. Veuves et orphelins sont en place pour rejoindre les parias du monde agricole. Les pauvres nécessiteux sont estimés à environ 25% de la population et la moitié d’entre eux, soit un léonard sur huit, mendie !

En 1774, à Tréménac’h, le recteur Tanguy Le Borgne en réponse à l’enquête sur la mendicité demandée par Mgr de la Marche considère « qu’il n’y a aucun riche dans la paroisse. Il n’y a aucun artisan. Il y a sept ou huit à leur aise. Tous les autres sont de pauvres laboureurs, dont la plupart n’ont pas du bled pour l’année, parce que les meilleures terres sont entièrement encombrées par le sable ». Faut-il à travers ce témoignage y voir la réminiscence de l’ensablement du début du XVIIIe siècle qui nécessite le transfert du siège de l’église paroissiale à Tréménac’h Vian, en 1726, ou au contraire un phénomène structurel qui perdure à la fin de l’Ancien Régime ?

A Plouguerneau, le nombre de mendiants recensés par le recteur Denis De Lesmel « est d’environ 400, composants une treisième portion du peuple de la dite paroisse ». Les motifs de cet état sont extrêmement variées mais témoignent des difficultés de la population en 1774 : « un tiers d’entre eux préfèrent courir les chemins plutôt que de s’adonner au travail, un tiers a pour prétexte leur caducité ou infirmité. Le reste mendie par nécessité, n’ayant point de terre à cultiver, ou ne trouvant pas de travail, et ayant une nombreuse famille à entretenir, s’étant mariés bien jeune… ».

En 1792, ils sont évalués à 410 pour une population de 4117 habitants soit 10 % du total (10). Ces chiffres ne poussent guère à l’optimisme et ne laissent entrevoir aucune amélioration de la situation des plus défavorisés. Ces mendiants, vagabonds, fréquents dans les campagnes d’Ancien Régime, sans toit, usés par les privations, les intempéries, les maladies, sont saisis par la mort au détour de quelque chemin. Hervé Creff, 60 ans, « retrouvé dans un champ voisin du manoir de Nescadec », le 1er novembre 1781, en est la triste illustration.

Les affections dont souffrent les habitants de Plouguerneau ne sont jamais évoquées par les ecclésiastiques dans les registres. Le recours à d’autres sources a été nécessaire, en particulier les archives départementales de la Révolution. Certains praticiens comme Soufflés dresse l’état des malades pour l’administration du district de Lesneven le 26 avril 1791 (11) : il relate fièvres putrides, fièvres vermineuses, paléludinaires, hidropiques. La revue de la masse du même district (12) complète la liste en inscrivant les scrophuleux, épileptiques … Le vocabulaire des chirurgiens et médecins est souvent déconcertant, voire approximatif. Trouver l’équivalence aux maladies qui sévissent de nos jours n’est pas chose aisée. Cependant un catalogue des principales maladies qui affectent la Bretagne et les deux paroisses a pu être établi.

Elles règnent à l’état endémique ou épidémique, et sont, bien entendu, fonction de l’âge des individus, de leur appartenance à telle ou telle classe sociale, des conditions de logement, de la nourriture…

Cambry en visitant le pays Pagan mentionne les tempêtes habituelles, les vents forcés, l’air brûlant et corrosif des côtes et conclut qu’il faut être de fer pour leur résister.

Aussi les maladies des voies respiratoires et pulmonaires, par l’humidité ambiante, arrivent en tête des affections. Les bronchites, catarrhes, pneumonies, pleurésies, la phtisie, le croup, la tuberculose s’activent en automne et en hiver. Mais on peut rattacher à ce groupe l’esquinancie ou angine, la grippe, et la coqueluche.

Les maladies touchent quelques familles mais parfois des dizaines et même des centaines de paroissiens. En octobre 1750, le foyer de Jean Balcon, du Dreinoc, perd quatre garçons de 3, 7, 6 et 17 ans dans le cadre d’une contagion domestique.

Le second groupe mortifère concerne les affections d’apparence gastro-intestinale, dites fièvres putrides, bilieuses, malignes, vermineuses. Elles se fixent en été-automne et débouchent sur des mortalités importantes, comme en 1779, en Bretagne. La transmission s’opère par l’intermédiaire d’une population mouvante de marins, voyageurs, soldats, mendiants. Mauvaise alimentation et impureté de l’eau consommée, en sont les principales responsables.

La dysenterie bacilliaire ou virale est l’une de ces maladies les plus connues et frappent Plouguerneau en 1779 et 1781. Les médecins décrivent les symptômes avec force détails : diarrhées, douleurs au bas-ventre, à l’estomac, asthénie, anorexie, fièvres, selles ressemblant à des crachats glaireux et sanguinolents, soif ardente, sécheresse de la langue, envie de vomir, extrémités froides, faces plombées, frissons, affaiblissement extrême …

Le groupe typhus-typhoïde est tout aussi redoutable et redouté. La distinction entre les deux n’est pas toujours aisée et les possibilités de confusion du diagnostic sont réelles. Typhoïde équivaut souvent à typhus ou même à dysenterie. Ce sont des fièvres putrides estivales qui se prolongent en automne et qui s’associent généralement à d’autres affections liées à l’état sanitaire de la paroisse. Les principaux vecteurs en sont les aliments, les eaux, les selles, qui en font des maladies contagieuses. Les malades présentent des points douloureux dans la poitrine, le ventre, un abattement général, des sueurs, des éruptions pourpreuses, des maux de gorge gangréneux, une langue sèche, et sont en proie au délire …

Le typhus est enraciné dans le Léon depuis l’épidémie meurtrière de 1757-59 qui s’est diffusée à partir de l’escadre du comte de La Mothe qui débarque à Brest en provenance du Canada. Plouguerneau est touchée par ce fléau en 1758-59. L’évêque du Léon, conscient de la gravité de la situation, prit en amendement en 1758, autorisant à faire gras les vendredis et samedis de Carême pour permettre aux convalescents de se rétablir du « mal de Brest ».

Il revient en force pendant la guerre d’Indépendance des Etats-unis.

Il est transmis par les poux qui prolifèrent dans les vêtements sales et rarement changés, dans les cheveux longs, dans la promiscuité des logements et des navires saturés d’humidité. Les principaux symptômes en sont sur les frissons, les vomissements, la fièvre, des taches rouges et des pustules sur le corps, un affaiblissement extrême accompagné de délire et de sueurs, des selles fétides, des urines rares, un ventre ballonné, des contractures musculaires et le coma. Contagieux, il occasionne de nombreux décès.

Le paludisme connu sous le vocable de fièvres intermittentes, tierces, quartes, double tierces, tierces est fonction des conditions climatiques et pluviométriques, de la présence de marais et de moustiques dans certaines zones des territoires paroissiaux.

Les fièvres éruptives qui sévissent surtout en été, mais également une partie de l’année, sont la variole ou petite vérole, la rougeole, la scarlatine.

Associée à la typhoïde, au paludisme, à la tuberculose, à la scarlatine ou à la rougeole, la variole s’acclimate de la phase chaude de 1776 à 1781. Elle est signalée en Pays Pagan depuis 1773-74. C’est la grande tueuse, celle qui décime la jeunesse. Son importance est capitale dans la morbidité bretonne. Un quart des enfants qui décèdent ont contracté la variole. Elle est persistante, discrète et obstinée, mais revient à intervalles réguliers en flambées brutales tous les 6-7 ans quand l’immunité conférée par la poussée précédente est épuisée. Elle est la terreur des parents car elle entraîne de nombreuses souffrances physiques et les séquelles ne sont que trop visibles : visages grêlés, cécité, surdité, faciès hideux.

Les mortalités accidentelles.

Elles font l’objet de précisions sur les causes qui les ont engendrées car l’enterrement est subordonné à autorisation. Selon les circonstances et les lieux de découverte elles sont du ressort des justices seigneuriales, royales ou de l’Amirauté* de Brest qui dressent des procès verbaux et déplacent un personnel spécialisé.

Plouguerneau et Tréménac’h dépendent de la cour seigneuriale de Carmant en Kernilis, seigneurie érigée en marquisat en 1612, vendue en 1778 et unie à la baronnie du Châtel. Avec cette dernière elle fût acquise par le roi en 1786. La juridiction était exercée à Kernilis, puis à Plouguerneau et Lannilis. Sénéchal, procureur fiscal, greffier, juge se transportent à l’endroit du décès et délivrent les autorisations rapportées dans les registres paroissiaux.

Le 17 août 1787, le procureur fiscal permet l’inhumation de Marie-Françoise Breton de Kerhovic « trouvée morte dans son berceau à l’âge de 11 mois ».

Les deux autres juridictions sont celles de Penmarc’h, baronnie en Saint-Frégant, et de Coat Quenan qui appartient aux vicomtes de Carné.

Les cadavres sur le littoral impliquent la venue du personnel de l’Amirauté de Brest. Lieutenant, juge, procureur, greffier du Korejou, à leur tour, se font présenter « un cadavre trouvé sur le virage de cette côte à Pors Scof que nous avons inhumé en terre bénite » (le 16 mars 1789).

Le décompte des accidents ou décès suspects est assez peu conséquent : 22 défunts.

La majorité résulte de noyades en mer (six) au Paluden ou lors de naufrages comme celui de ces deux marins d’Ostende l’un capitaine, l’autre charpentier, retrouvés, en janvier 1782, près de Stagadon.

Les abords des moulins sont également dangereux et occasionnent cinq décès.

Certains drames domestiques concernent les enfants qui échappent à la surveillance de leur famille. Renée Landuré, deux ans, se noie en 1758 dans un douetalin* tout comme Marie-Joseph Lenezou, 17 mois qui, en octobre 1789, « a été retrouvée dans le chaudron à lavure ».

Les autres catastrophes proviennent d’incendies, de chutes chez l’aubergiste du bourg René Legot, ou de la foudre. Le 9 juillet 1788, « vers 7 heures du matin Marie Léon et Jeanne Léon ont été frappées par un coup de tonnerre qui entra dans la maison par la cheminée de Tréguestan ».

Les autres personnes décédées sont retrouvées mortes mais les causes ne sont pas précisées. Tréménac’h et Plouguerneau fournissent leurs contingents de décès accidentels qui font partie de l’univers quotidien de paroissiens proches de la nature. Mais la configuration profondément maritime des paroisses favorise les noyades et la découverte de cadavres sur le littoral.

4 – Les crises à la fin des années 1770 et dans les années 1780

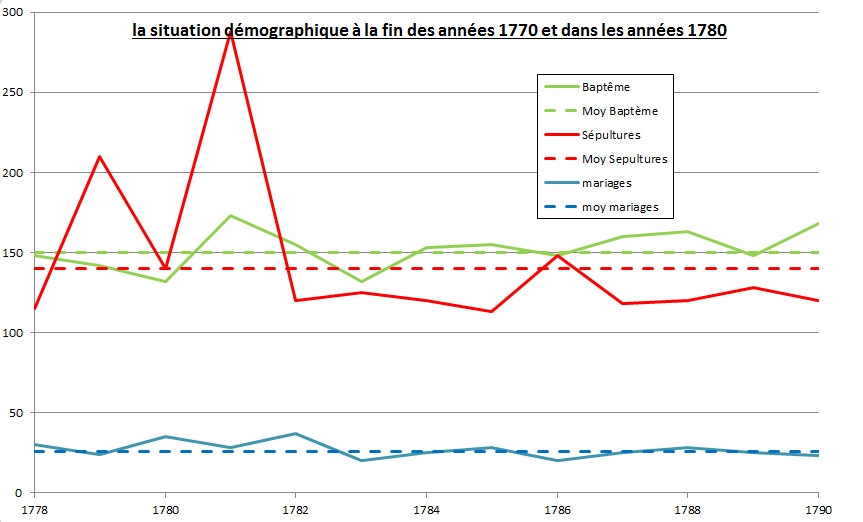

De 1778 à 1790, le principal enseignement que nous livrent les statistiques correspond aux sépultures. Elles se placent à un niveau élevé : 141 en moyenne contre 129.7 pour 1747-90 et ceci à 5 reprises

Deux clochers de mortalité se profilent sur le graphique en 1779 et 1781. Deux « pics » secondaires sont décelables en 1780 et 1786.

La situation se retrouve à Tréménac’h : en moyenne 18 décès sont enregistrés pour 1780-90 contre 6.1 de 1748 à 1779!

Les années 1779 et 1781 avec près de 500 décès révèlent une situation démographique angoissante. Par rapport aux années normales, les décès sont multipliés par un peu moins de deux.

Plouguerneau perd 11,50% de sa population en 14 mois et Tréménac’h 8% lors de la crise de 1781.

La forte poussée des sépultures se produit en été : en août 1779 et en juillet 1781.

En 1781, les prêtres enterrent alors quotidiennement deux de leurs paroissiens, et les 25 et 26 août dix ! Dès lors, le registre, insuffisamment pourvu en folios, reçoit un complément de cinq feuilles. De nombreuses familles payent un lourd tribut à la mort : le 12 août, Jeanne Balcon (13 ans) décède, suivie du père Paul (53 ans) ; Marie (20 ans), Françoise (4 mois), Jean (5 ans) meurent les 16, 18, et 19 août 1781! Cette famille perdait ainsi cinq membres en sept jours. Jeanne Riou restait veuve avec son fils Jacques.

A Tréménac’h, la famille Vennou ou Guennou semble, fin juillet, être la première touchée: Julien (17 ans) est enterré le 29 et Yves, le père, le 30, à l’âge de 54 ans. La famille est domiciliée à Quélerdut.

Les jeunes de moins de 15 ans sont irrémédiablement fauchés par la mort : 55,3 % des décès à Plouguerneau et 51,8 % à Tréménac’h. Les plus faibles éliminés, au-delà de cet âge la grande faucheuse assure un certain répit aux plus vigoureux avant de reprendre son macabre ouvrage après 40 ans.

D’autres enseignements relatifs aux comportements des paroissiens apparaissent en ces temps de crises. Il y a lieu d’être surpris.

En pleine période de crise démographique et alors que l’on s’active quotidiennement à inhumer plusieurs Plouguernéens, qui leur sont proches, les habitants se marient et conçoivent leurs enfants comme quasiment à l’accoutumée.

Ainsi les mariages, pour les mois où les sépultures sont les plus nombreuses et par rapport aux moyennes correspondantes, connaissent une légère croissance.

Les difficultés du moment n’influent en rien les épousailles, sans doute prévues de longues dates.

Même si l’on peut déceler un léger déficit des conceptions au plus fort de la crise, ceci par la disparition d’un des conjoints, le trouble psychologique d’une situation grave ou encore par la misère physiologique qui peut déclencher chez la femme une aménorrhée provisoire, dans l’ensemble la natalité se maintient (38 ‰ pour 1779-81 et 38,4 ‰ entre 1747 et 1790).

Ce taux permet de déceler une absence de volonté de contrôle des naissances dans la majorité des cas. Face à un tel constat on peut parler de régime démographique peu évolué qui offre une importante surmortalité.

Les crises passées, les Plouguernéens voient, dans les années 1782-84-85-87-88 et 90, le gain de 40 à 50 nouveaux paroissiens par an, soit 270 habitants qui contrebalancent les coupes sombres du passé récent.

Après avoir analysé les caractéristiques de la crise, la question qui se pose et de savoir en face de quel mal nous nous trouvons.

En général, le fléchissement notable des mariages, ce n’est pas le cas dans les deux paroisses, en parallèle avec l’accroissement conséquent des sépultures caractérise la crise à moteur économique.

Par contre, la crise est essentiellement épidémique si les mariages se maintiennent à des niveaux habituels. Plouguerneau et Tréménac’h se situeraient dans ce schéma. La difficulté est de mettre un nom sur la ou les maladies : les registres restent muets à ce propos.

Pour tenter d’identifier la crise de 1781, nous sommes partis de plusieurs constats.

Toutes les catégories sociales semblent touchées, bien que l’on ne puisse attribuer à l’épidémie la totalité des décès. Messire de Poulpiquet seigneur du dit lieu, âgé de 83 ans, meurt le 6 septembre 1781 ; Sieur P. Toquer, 50 ans, employé des Fermes du roi décède le 30 octobre, suivi, le premier novembre, de J-B. Boucher prêtre de 43 ans.

La structure par âge dévoile la jeunesse des défunts : près des deux tiers ont moins de 20 ans.

Les saisons durant lesquelles le mal se fixe sont l’été et l’automne : il s’agit de maladies estivales qui agressent des organismes fatigués par la moisson.

Les témoignages des contemporains évoquent « un canton occupé par les troupes du roi et voisins de la place de Brest » (13).

La guerre d’Indépendance des Etats-Unis, qui dure de 1778 à 1783, mobilise 25.000 militaires sur le sol breton. En contact avec les marins et soldats de retour d’Amérique, ils propagent les maladies à partir de Brest et d’autres garnisons.

Le sous-entendu concernant Brest est remarquable de clairvoyance. L’allusion se rapporte à l’épidémie précédente de typhus en 1757, quand l’escadre du comte de la Mothe revient du Canada, et tue des milliers de Bretons et à celle de 1779, véhiculée par l’escadre du comte d’Estaing.

Plouguerneau, par le port du Koréjou, est prédisposé à recevoir diverses catégories de marins et de militaires porteurs de maladies infectieuses.

Enfin, la maladie se propage très rapidement : en trois mois la presque totalité du territoire de chaque paroisse est infectée.

Même s’il est difficile d’identifier formellement les maladies tout concourt à penser à la dysenterie bacillaire qui se développe l’été et l’automne, et dont la contagion est vive surtout auprès des plus petits.

Elle peut être associée au typhus et à la typhoïde qui jouent un rôle secondaire mais non négligeable. Le typhus est enraciné dans le Léon depuis 1757-59.

Quant à la variole, elle est toujours présente à l’état endémique et épidémique et décime régulièrement les plus jeunes.

Le diagnostic de la ou des maladies « étant établi » il convient d’en découvrir les origines.

Les facteurs peuvent être multiples. Le premier élément d’explication peut concerner le climat.

De 1776 à 1781, il est relativement chaud, souvent plus de 20°, en été et en automne. Cette chaleur pousse à consommer davantage d’eau. Or la qualité des eaux laisse à désirer.

Si Vichy et Plancoët sont déjà connues et si Cambry mentionne les eaux minérales de Kernilis, de Lanarvily qui évitent les « disenteries », il n’en est pas moins vrai que la majorité des paysans consomme de l’eau du puits ou de la fontaine.

De qualité médiocre en temps normal, les causes d’infection sont multiples. Les fumiers, routoirs*, douets, avoisinent les points d’eau potable. En cas de pluviosité importante les eaux usées sont entraînées vers la nappe phréatique.

En période épidémique le blanchissage des linges des malades à la fontaine ou à l’intérieur des maisons concourt à l’extension du principe morbifique. Si l’on y ajoute l’évacuation des eaux putrides, souillées par les malades, tout contribue à l’infection de l’élément liquide.

De même, la maladie peut être occasionnée par une médiocre qualité des « bleds », on parle alors de dysenterie bilieuse. Les paysans vendent les meilleurs grains pour se procurer le numéraire servant au paiement des impôts et gardent les plus mauvais pour eux. Des céréales récoltées tardivement (avec les risques d’engranger des blés humides), de mauvaises conditions de conservation (dans des coffres de bois où ils s’échauffent et germent) ou de battage (cette opération s’étalant souvent jusqu’à janvier) peuvent à leur tour déclencher le mal.

La rapidité de la progression de l’épidémie s’explique aisément quand on se représente l’état hygiénique et sanitaire des paroissiens dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Le témoignage du docteur Vigier, en 1769, qui exerce dans la région de Trémaouézan, est édifiant : « Ils contribuent par leur attitude coupable à la propagation de l’épidémie. Ils ne prennent aucune précaution élémentaire pour se prémunir de la maladie. Ils mangent au même plat, et souvent les restes des aliments dont les malades ont usés ; ils boivent dans les mêmes vases, ils couchent avec les malades dans les mêmes lits, ne changent pas la paille de leur lit, occupent les lits de ceux qui sont morts de la maladie (14) ».

De tels comportements ne pouvaient que décimer la famille où s’est introduit le mal et par extension le voisinage.

Car la coutume de veiller le mort, quelquefois plusieurs nuits, où, parents, amis, voisins se pressent, favorise la contagion. La mort est une cérémonie publique et la chambre du défunt est surpeuplée. La veillée, en sus des prières, débouche sur des réjouissances, où l’on mange, boit, plaisante et danse !

Illustration O.Perrin : le tad-coz est mort les cierges sont allumés, le « lit » arrosé d’eau bénite ( il s’agit du banc du lit clos). La chapelle se décore de rubans mis en croix, de reliques, de chapelets, d’images de saints .Le corps y reste exposé une nuit au plus. Si la famille est dispersée et nombreuse, le délai s’allonge. On accourt des hameaux et villages voisins à ces veillées, où tour à tour, on chante des cantiques, on boit et on mange. Quelquefois, la foule oublie les sanglots et les larmes pour s’enivrer, de sorte que cris de joie et danses s’organisent non loin du cadavre du défunt qu’on était venu pleurer (en haut, à gauche).

« Les familles des morts les gardent beaucoup plus de 24 heures, en sorte que la putréfaction déjà commencée lors du transport répand dans l’air des exhalaisons méphitiques, qui suffiraient seules pour produire des maladies dangereuses ». (15)

Les règlements et arrêts (dont les statuts synodaux de 1707) obligent d’enterrer « aucun corps qu’environ 24 heures après la mort », pour éviter certaines méprises et d’inhumer des individus encore en vie. A Plouguerneau, en année normale (en 1751 et 1756) on enterre à 98 % le lendemain du décès. En 1781, année épidémique exceptionnelle les paroissiens adoptent une attitude similaire. Pourtant, le délai doit être raccourci, moins de 24 heures, et les cadavres mis en terre aussitôt transportés dans les cimetières et surtout pas dans l’église, sous peine de 20 livres d’amendes (en 1779). Ces prescriptions ne sont pas toujours respectées : à Kerlouan on enterre encore dans l’église en 1776 et l’odeur est telle que l’on doit brûler résine et soufre ; à Plouescat, en 1779, les parents des défunts introduisent de force les cadavres dans l’église paroissiale. De plus, le mort est parfois gardé plusieurs jours à la maison et n’est transporté à l’église que le dimanche avant la grand-messe !

Les paysans viennent de fort loin assister aux enterrements ou à l’office dominical même en pleine épidémie. L’entassement, la saleté des vêtements humides de sueur ou de pluie, la présence de cadavres infectés favorise la recrudescence de la mortalité.

Les habitants se plaignent que les inhumations ne se font pas exactement selon les règlements et que le cimetière soit trop petit. « On y a enterré depuis le 1er août plus de 200 corps morts. Les fossoyeurs ne creusent les fosses qu’à deux pieds et demie ou à 3 pieds au plus, en sorte qu’il n’y a pas plus de deux pieds de terre à recouvrir les cadavres ». Pourtant, les règlements du Parlement fixent la profondeur des fosses à 6 pieds (environ deux mètres).

En période épidémique les fossoyeurs, débordés, parent au plus pressé, et la profondeur des sépultures atteint péniblement le mètre. Une violente averse et les pluies entrouvrent alors les fosses, les eaux filtrent à travers les murs du cimetière et se répandent dans les rues et chemins véritables bourbiers et cloaques. L’été, pendant les chaleurs, les exhalaisons répandent dans le bourg une odeur infectante d’autant plus que les fosses sont ouvertes et refermées fréquemment. L’attitude, l’irresponsabilité, l’inconscience des paroissiens multiplient les foyers infectieux : habitations, églises, cimetière, chemins, contribuent à diffuser des affections plus ou moins meurtrières dans des campagnes au régime sanitaire lamentable.

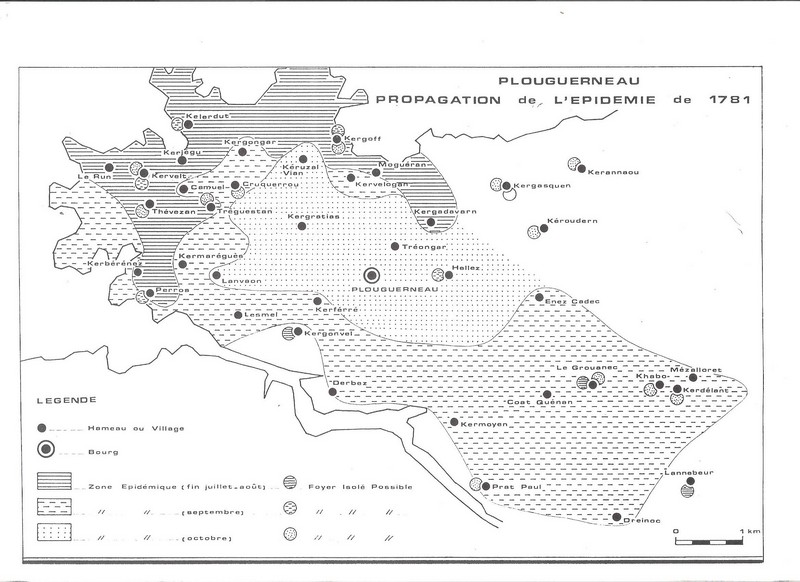

Malgré la difficulté de la tâche une carte de la propagation de l’épidémie a pu être dressée pour les paroisses de Tréménac’h et de Plouguerneau. Les indications domiciliaires sont notées à Tréménac’h par le recteur mais à Plouguerneau elles le sont épisodiquement. Les prêtres débordés par le nombre de défunts sont allés au plus pressé.

Le point de départ de l’épidémie se situe, fin juillet/début août, dans le secteur des hameaux de Kelerdut et du Run. Puis, elle descend vers Perros en touchant au passage Kervelt, Tréguestan. Parallèlement, elle glisse vers l’est : Kéruzal Vian, Kergoff, Mogueran, Kergadavarn sont également contaminés. En septembre, elle se décale vers le sud en longeant l’aber et aborde le Grouaneg et ses environs. Curieusement le bourg et ses alentours ne sont pas concernés. En octobre, les zones de départ sont plus rarement signalées et l’épidémie se localise au centre du territoire paroissial et dans un rayon assez proche du bourg. En fait, le mal est surtout actif dans la partie nord-ouest des paroisses et se répand inexorablement dans les lieux les plus densément peuplés. Ainsi le nord-est, à plus faibles concentrations humaines, est partiellement épargné. Les hameaux les premiers touchés ne sont pas à l’abri du retour de la maladie comme le montre la multiplication des foyers secondaires en septembre et en octobre, là même où elle avait débutée. En trois mois, les deux paroisses sont contaminées ce qui témoigne de la rapidité du fléau à s’étendre un peu partout en longeant routes et chemins.

Les paroissiens par ignorance ou résignation participent assez modestement à l’éradication du mal. Leur comportement lors de l’épidémie surprend : on se marie et on conçoit les enfants comme à l’accoutumée. A défaut de témoignages directs qui évoqueraient les sentiments des paroissiens devant de telles calamités, l’analyse de E. Herpin nous éclaire sur le fort intérieur du Bas-Breton : « Il n’est pas exempt de chagrin, mais il est doué d’un étrange esprit de résignation, d’une grande dose de philosophie, d’un caractère concentré et mélancolique, ainsi que d’une foi très ardente, ne manifeste sans doute pas alors sa douleur par de grands éclats ou de bruyantes explosions de larmes. Son chagrin est contenu, renfermé mais il n’en est pas moins vif »(16).

Les autorités ne restent pas inactives : l’ordonnance royale du 15 mai 1776 prescrit le transport du cimetière hors des villages. Elle ne semble pas appliquée à Plouguerneau car la « cour enjoint, en 1781, de convoquer une assemblée extraordinaire du général* et du propriétaire de la dite paroisse, lesquels seront tenus de choisir et d’acquérir incessamment un lieu convenable et spacieux qui leur sera indiqué par le général, pour l’établissement d’un nouveau cimetière, éloigné de toutes les inhumations : ordonne que le nouveau cimetière sera enclos de murs, à la hauteur de 4 pieds au moins, et que tous les arbres fruitiers et autres en seront extraits et déracinés de jour à autre »(17). Cette ordonnance met en évidence la volonté des autorités d’éloigner le cimetière et de l’isoler pour circonscrire l’épidémie et mettre en quarantaine l’un des foyers infectieux principaux de la paroisse. Les autorités sont conditionnées par la théorie de l’aérisme émise par la très officielle Société Royale de médecine qui recherche les liens pouvant unir les épidémies aux événements climatologiques et qui établit un lien de cause à effet entre les maladies et l’air. Ainsi, s’expliquent les règlements concernant les conditions dans lesquelles les inhumations s’effectuent et les lieux qui s’y rattachent. Elles préconisent la méthode thérapeutique rafraîchissante, à base de bains et de breuvages froids, de clystères, des saignées, sans négliger la quarantaine, seule mesure efficace, et les soins habituels de propreté.

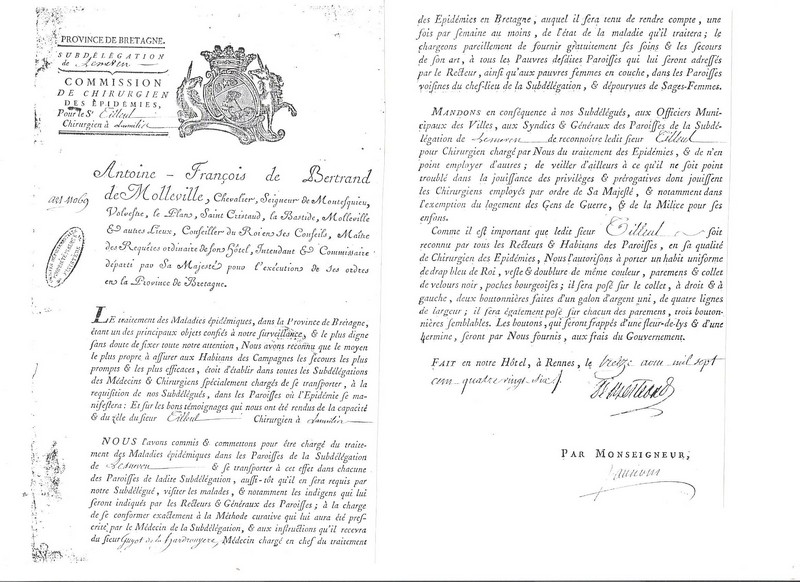

Les notables, seigneurs, religieux, riches paysans, au nom de la solidarité locale, tentent de réagir. « Les recteurs, gentilshommes et principaux habitants des paroisses de Lannilis, Landéda, Plouguerneau et Kernilis, diocèse de Léon, supplient humblement Mgr l’intendant de Bretagne de concourir à fixer un chirurgien à Lannilis » (18). En 1786, leur requête est exaucée : le sieur Tilleux se voit confier la charge de chirurgien des épidémies dans la subdélégation de Lesneven. Ils réclament des secours aux pouvoirs publics qui ont pris conscience de leur responsabilité dans le domaine épidémique.

Le médecin en chef Guyot de la Bjardrouyère est « chargé du traitement des épidémies en Bretagne ».

L’Intendance envoie aux pauvres malades nourriture, argent, médecins, chirurgiens et boîtes de remèdes du roi.

Les recteurs recensent les malades à visiter, puis guident les praticiens qui sont payés à la journée. Les prêtres délivrent des attestations tandis que les médecins et chirurgiens dressent l’état de leurs frais pour paiement de leurs honoraires. En cas de situation dramatique l’Intendance fait appel aux services du personnel médical de la Marine ou du personnel médical civil d’autres provinces (en 1757-59 et en 1778-79).

Les boîtes de remèdes du roi (ou d’Helvétius) contiennent « 350 prises » ou médicaments susceptibles de lutter contre les diverses maladies avec le mode d’emploi joint. Les notables les réclament en général au mois de mai ou juin pour l’année en cours et administrent eux-mêmes les remèdes. Les demandes ne signifient pas qu’il existe une épidémie particulière mais indiquent la crainte de la maladie et la volonté d’assistance aux plus déshérités. Le problème réside dans le coût et le nombre limité de ces boîtes.

Aussi beaucoup considèrent que le meilleur remède passe avant tout par une nourriture convenable composée de pain et de viande.

Cette action des pouvoirs publics, malgré la méfiance des paysans et leur réticence à suivre les conseils des praticiens, a contribué à contrecarrer, en partie, la surmortalité bretonne surtout après 1770.

5 – La mortalité suivant les ages

Le martyr des plus petits

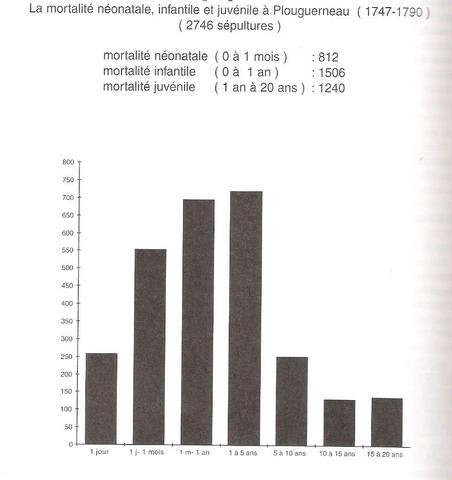

A Plouguerneau et à Tréménac’h plus d’un jeune, de 0 à 20 ans, sur deux n’atteint pas l’âge adulte.

La mortalité des plus petits avant un an est terrifiante.

De 1747 à 1790, elle touche près d’un décès sur trois à Plouguerneau et à Tréménac’h.

Le taux de mortalité infantile est astronomique : 273‰. Proche de la moyenne française, il est supérieur à la Bretagne – Anjou (254‰).

On peut distinguer la mortalité néonatale, de 0 à un mois, et la mortalité infantile, de un mois à un an.

La première est le résultat de tares héréditaires, de malformations congénitales liées à la relative fréquence des mariages consanguins ou de lésions au cours de l’accouchement.

L’issue de l’accouchement dépend de l’état physique de la parturiente*. Les conditions satisfaisantes ne sont pas toujours réunies car à la campagne les femmes travaillent pendant leur grossesse et jusqu’à la dernière minute. La fatigue, la sous-alimentation, et le fréquent rachitisme du bassin féminin ont des conséquences redoutables lors des enfantements.

L’accouchement a lieu à domicile et il est souvent long et périlleux. Suivi par une assistance féminine et nombreuse il constitue une véritable épreuve. Il est synonyme d’angoisses et de souffrances pour la femme et ses proches.

Les « auxiliaires médicaux » qui pratiquent dans les paroisses sont les sages-femmes, le chirurgien et les matrones.

Les registres des sépultures indiquent la présence de sages-femmes à Plouguerneau : en 1758, Anne Le Roux, en décembre 1791, Marie-Jeanne Perrot.

En Bretagne, les sages-femmes qualifiées sont 213, soit 43,3% du total (492). Elles se divisent en 4 catégories : reçues par un chirurgien ou une communauté de chirurgiens, autorisées par le corps médical sans lettre de réception, mais exerçant leur droit officiellement, jurées comme Marie-Jeanne Perrot, et instruites c’est à dire qu’elles ont suivi un ou plusieurs cours d’accouchements auprès d’un chirurgien démonstrateur qui leur permet de recevoir un certificat.

Dans l’ensemble le niveau reste faible car les conditions d’accès, devant un « jury », à la profession sont peu difficiles. Les honoraires réduits, du fait d’une clientèle qui ne consent pas de gros sacrifices financiers pour assurer la survie d’un enfant vite remplacé, ne pousse guère à la recherche de qualification. Le paysan considère comme naturel l’accouchement et sans rapport avec l’argent. D’ailleurs, ces sages-femmes qualifiées résident le plus souvent en ville ce qui limite leur intervention dans les campagnes.

Le chirurgien Tilleux, résidant à Lannilis, est mandaté dans la subdélégation de Lesneven par les autorités royales pour procéder aux accouchements des pauvres femmes et cela gratuitement. Il intervient à titre onéreux pour les plus fortunées. Le fait d’être un homme est un handicap dans le monde rural où l’accouchement est une affaire de femme. En avril 1790, il se rend à Plouguerneau, chez Marie-Jeanne Bourhis, dont « l’accouchement est laborieux », puis chez Isabelle Morvant pour un « accouchement très difficile ». Il réclame 18 livres au district de Lesneven pour chaque acte.

Mais généralement en Bretagne l’accouchement est l’affaire de la matrone ou ann amiégez. Elles dominent dans les campagnes : sur 492 sages-femmes bretonnes, selon une enquête de l’intendance de 1786, elles sont 279. Chiffre ô combien insuffisant eu égard aux besoins d’une population de 1 500 000 personnes qui réside majoritairement à la campagne.

Comment devient-on matrone ? Elle est agrée par le curé qui a l’obligation de nommer une sage-femme. Elle doit être irréprochable sur le plan des moeurs et de la religion. Elle prête serment et s’engage à assister ses compagnes dans leurs couches, à faire appel au chirurgien en cas de besoin, à proscrire tout recours à la sorcellerie et à la superstition.

Leur responsabilité est essentielle si l’enfant est en danger de mort. Elles l’ondoient selon un rituel établi : « enfant je te baptise au nom du père et du fils et du Saint-Esprit ».

Le profil de la matrone n’est guère encourageant. Généralement elles appartiennent aux plus basses couches de la société : journalières ou femmes d’artisans. Elles sont décrites comme analphabètes et ignares. Plutôt âgées, elles doivent être disponibles de jour comme de nuit. Marie Perrot, sage-femme de Kerlouan, a 50 ans au début de la Révolution (19) ; Mauricette Le Gaignon de Landerneau a 73 ans et exerce depuis 59 ans ! Semi- bénévoles, remerciées par un bol de soupe ou quelques sous, elles recherchent assez peu l’effort de qualification. Une lettre du 11 février 1791 des administrateurs du district de Lesneven relate « l’ineptie, l’ignorance des matrones qui se disent accoucheuses » et réclament une « matrone instruite et habile pour le bien de l’humanité ».

Leurs connaissances héritées d’une grand-mère ou d’une mère sont empiriques. L’expérience est acquise sur leur propre personne, sur les animaux, et par une pratique régulière sur le terrain. Mais l’absence de formation, le défaut de connaissances anatomiques véritables, l’impossibilité de pratiquer des césariennes, d’utiliser le forceps confrontent les matrones à des difficultés qui mettent en péril le bébé et la maman.

A défaut de réelle qualification elles apparaissent désintéressées, dévouées, inspirent confiance et procurent réconfort aux parturientes. Aidant de leur mieux leurs compagnes angoissées, elles représentent un moindre mal et préservent un nombre appréciable de vies. A Au XIXe siècle, à Plouguerneau, elles jouissent, selon J. Simier, d’une certaine réputation et « lors du grand pardon de la paroisse, elles portaient Notre-Dame-De-La-Délivrance, avec leurs robes rouges brodées et leurs canettes et attiraient les regards des curieux » (20).

Les suites de l’accouchement peuvent être tragiques pour la femme et l’enfant.

Par défaut d’hygiène, la matrone ne se lavant pas les mains, la maman risque l’infection. La maladresse de l’accoucheuse qui provoque le déchirement de l’orifice de la matrice, du vagin, lors de mauvaises manoeuvres ou la non expulsion de débris des couches renforcent les dangers d’inflammation, de fièvres puerpérales. Si l’on rajoute l’absence de repos convenable, la malheureuse se vide de son sang, délire et agonise dans d’insupportables douleurs abdominales pendant des jours et des jours. Les pratiques superstitieuses comme celles de ne changer les draps et la chemise de l’accouchée que le cinquième ou septième jour, pour « éviter » l’hémorragie, engendrent de nouveaux foyers infectieux.

Les conséquences sont dramatiques pour l’enfant comme pour la mère : décès et mutilations accompagnent de nombreux accouchements.

Le phénomène touche sans distinction sociale toutes les familles. Le 14 février 1762, Monsieur Louis de Poulpiquet de Brescanvel et Dame Marie Perrine Cécile Denis de Lesmel assistent impuissants au décès de leur petit « ondoyé à la maison ». Marie Roudaut de Mogueran, épouse de J. Balcon, accouche d’un enfant qui meurt aussitôt le 30 Juin 1786. Quelques jours plus tard, le 7 Juin, la maman prenait le même chemin.

Illustration : L’Ankou (la mort) emporte l’enfant. Le haut niveau de la motalité infantile et juvénile (55,6% à Plouguerneau et 59,3 à Tréménac’h) est une hantise et une implacable réalité partagée par tous les milieux sociaux.

(Bois gravé du XVIème siècle, Paris bibliothèque des arts décoratifs)

Dans quelles proportions les femmes en couche meurent-elles ? Le maître J. Dubois, chirurgien en Bretagne, évoque, chaque année, les décès de dix bébés et mamans par paroisse en Bretagne !

Tout contribue à fragiliser les bébés et en particulier le décès de la mère lors de l’accouchement. Les trois quarts ne survivront pas : outre les questions d’affectivité, se pose le grave problème de l’allaitement de l’enfant.

Enfin une dernière catégorie de nourrissons a une existence brève de quelques heures à quelques jours : les jumeaux ou triplés. Le 30 mars 1784, Anne Mingam, épouse de Yves Bergot, perd ses jumeaux : Anne-Françoise et François. Elle-même disparaît le 6 avril.

Les menaces qui planent sur cette catégorie tiennent aux difficultés accrues des accouchements et à la fragilité des nouveau-nés, généralement prématurés. Le huitième jour ne survit que la moitié des jumeaux, les plus chanceux et les plus solides.

Les mort-nés sont ondoyés conformément aux habitudes de l’époque. En 1746-60, à Plouguerneau, ils sont 3,8 par an, mais 5,9 entre 1782 et 1790. En 1781-90, à Tréménac’h c’est pire, les ondoiements concernent 9,8 nouveau-nés sur 100. Ces chiffres témoignent du grand nombre d’accouchements difficiles et tragiques. Passer le cap d’un mois devient une performance.

Accoucher dans la seconde moitié du XVIIIe siècle n’est pas une mince affaire et le panorama de l’obstétrique est désolant. Les femmes en ont bien conscience et pour se prémunir des accidents les plus funestes, elles portent qui, colliers magiques (à pierres rouges pour prévenir l’hémorragie) qui, médaillon de protection ou ceinture d’accouchement de rubans bénis. Elles invoquent sainte Anne protectrice des accouchements ou Notre-Dame-de-la-Délivrance.

A Plouguerneau, la mortalité infantile (de un mois à un an) s’établit à 125 pour 1000 naissances. Maigre consolation, mais c’est moins que dans le reste de la Bretagne (157°/°°).

Elle résulte des maladies ou des accidents domestiques qui touchent davantage les garçons que les filles.

L’hiver et une partie du printemps les enfants sont à la merci des maladies respiratoires, d’esquinancies ou des autres affections catarrhales qui profitent de l’humidité ambiante et de la faible chaleur des habitations paysannes.

Ces poussées proviennent également d’un nombre plus conséquent de naissances à ces moments de l’année et de la pratique ultra rapide du baptême des nouveau-nés. Sans considération climatique aucune, les bébés sont acheminés le lendemain vers l’église pour se mettre en règle avec Dieu. Cette habitude ne peut que fragiliser le bébé et même déboucher sur une issue fatale.

L‘été, les décès gardent un certain niveau surtout à Plouguerneau.

C’est la saison des gastro-entérites, résultant de l’altération du lait de la mère ou de la nourrice peinant aux durs travaux de la moisson. Les mères sèvrent plus rapidement leurs enfants et les mettent sans transition aux bouillies. Cette nourriture mal préparée alliée à une certaine déshydratation pendant les quelques jours de fortes chaleurs cause flux de ventre, entérites et diarrhées intestinales tant redoutées par les mamans.

Le début de l’automne correspond à l’époque des dysenteries, des troubles gastro-intestinaux en lien avec l’infection des eaux consommées.

Si les saisons jouent un rôle non négligeable dans la mortalité infantile, il n’en est pas moins vrai que d’autres considérations peuvent être prises en compte.

La surcharge familiale pèse sur le destin des petits. Les moins âgés, nourris au lait maternel, ont près de deux fois plus de chances d’échapper à la mort que les plus âgés, sevrés précocement.

Cette surcharge associée au travail de la maman et à «la coutume de laisser les pourceaux aller et venir librement dans toutes les parties de l’habitation est aussi le malheur d’une autre espèce. Quelquefois on a vu dévorer les mains, la figure même, la tête entière de nouveau-nés, sans que ces accidents horribles aient provoqué une plus grande surveillance et fermé l’entrée des maisons à ces animaux d’une si dangereuse volonté» (21).

Enfin, il est un autre usage qui pénalise le petit Léonard : l’emmaillotement. Dès sa naissance le nouveau-né est emmailloté, opération complexe qui exige une layette assez conséquente et une grande dextérité. Affublé d’une chemise de toile, d’une camisole, de langes, le petit ressemble à une momie. Cet accoutrement a sa raison d’être : il doit achever le façonnement du corps de l’enfant commencé par la matrone à la naissance, maintenir tranquille le tout-petit et bien le tenir au chaud. Calé dans ses bandelettes il devrait éviter la boiterie si répandue et redoutée dans nos campagnes.

Le compliqué de l’opération entretient la paresse de la mère qui ne change le bambin qu’une fois ou deux par jour. Aussi les enfants souffrent fréquemment d’inflammations de la peau. De même, gales, « croûtes de lait », sont très répandues voire entretenues : la couche de crasse ou chapeau, est destinée à préserver la fontanelle et à embellir les cheveux. Les mamans croient également aux vertus plutôt bienfaisantes et protectrices de l’urine pour les fesses du nourrisson; c’est pourquoi elles se contentent de faire sécher les couches souillées d’urine sans les laver. Quant aux poux, on évite leur prolifération grâce à l’épouillage mais on en laisse toujours un ou deux car ils mangent le mauvais sang !

Naître au XVIIIe siècle est indéniablement à risques. Mais, pour autant, le petit plouguernéen, passé cette étape, n’en est pas quitte avec l’Ankou.

En effet, la mortalité juvénile (de un à 20 ans) concerne un quart du total des décès à Plouguerneau.

Elle sévit avant tout entre un et cinq ans car à l’époque les maladies de l’enfance comme la rougeole, la varicelle, la coqueluche, les oreillons, la rubéole, la scarlatine, sont souvent mortelles. A celles-ci s’ajoutent la dysenterie, la typhoïde, la variole, les attaques d’animaux sauvages ou domestiques, la rage…

Au total, la mortalité des plus jeunes empêche l’accès à la maturité d’au moins un jeune sur deux Plouguernéens.

Une mortalité impitoyable qui sévit dès la naissance qui s’épanouit entre un mois et 5 ans avant d’amorcer son reflux au-delà de cet âge.

Ce qui est inquiétant c’est de constater que les mortalités infantile et juvénile se détériorent tout au long du demi siècle. Les chiffres sont accablants : les plus jeunes meurent davantage en fin de XVIIIe siècle qu’au milieu du même siècle.

On peut s’interroger sur les comportements des adultes face au décès de leurs enfants.

De l’effroyable mortalité de la petite enfance faut-il en conclure à l’indifférence des parents ou même à une volonté délibérée de se débarrasser d’un fardeau gênant ? C’est l’opinion de P. Ariès : « Le fait d’aider la nature à faire disparaître des sujets aussi peu doués d’un être suffisant n’était pas avoué mais n’était pas non plus considéré avec honte » (22). A la différence des morts d’adultes, celles des enfants n’ont pas d’implications importantes dans le transfert des biens, des héritages, ce qui explique également leur détachement ou leur résignation. On signalera simplement que seulement 28% des pères et 11% des mères sont présents lors de l’inhumation de leur petit placé en nourrice à Plouguerneau (23). Mais il ne faudrait pas généraliser, la réalité doit être nuancée : certains parents ont dû réellement souffrir de la disparition de leur enfant.

La mort des adultes

On meurt moins entre 20 et 40 ans.

Passées les affres de l’enfance et de l’adolescence, le Plouguernéen sort de ces épreuves, suffisamment solide pour vivre assez vieux. Après 50 ans la nature reprend ses droits et les paroissiens meurent plus : surtout entre 50 et 80 ans.

Ce qui ne manque pas de surprendre c’est le pourcentage appréciable de décès survenus à ces âges, parfois avancés, à une époque où l’espérance de vie est faible.

Ainsi, à Tréménac’h, le nombre de paroissiens de plus de 60 ans qui sont inhumés est équivalent à celui des 20-60 ans.

Comme de nos jours, l’espérance de vie apparaît plus favorable aux femmes.

Pourtant, entre 20 et 39 ans, les femmes sont plus fortement confrontées à la mort par le fait que nombre d’entre elles meurent en couches.

Mais lorsque l’on analyse la présence ou l’absence des parents lors des mariages : dans 42% des cas le père de l’un des époux est décédé alors que « seulement » dans 32% des mariages la mère d’un des conjoints est décédée.

De même, on rappellera que les religieuses qui meurent à Plouguerneau ont un âge moyen de 61,6 ans alors que celui des prêtres est de 59 ans.

Cette disparité entre les sexes pour a une explication biologique mais s’enracine également dans la vie de tous les jours et en particulier dans la plus forte dépense d’énergie du travail de la terre.

Les temps de la mort n’ont rien d’originaux. En temps normal, on meurt moins à la fin du printemps et une partie de l’été, et plus en hiver.

Cette dernière saison voit les Plouguernéens en proie à la grippe, aux angines et affections des voies respiratoires. Mais à la fin de l’été et également en automne, les gros travaux agricoles fatiguent et fragilisent les paroissiens qui offrent une plus grande perméabilité au typhus, à la typhoïde, et aux dysenteries

Cependant, en présence d’épidémies les temps de la mort changent : on passe d’une mortalité de saison froide à une mortalité de saison chaude.

6 – La lutte contre la mort et la misère humaine

les insuffisances du personnel médical : chirurgiens et médecins

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la Bretagne totalise en temps normal, selon l’enquête de l’Intendance de 1786, un peu plus de 600 patriciens. En tenant compte des lacunes possibles et du personnel de la Marine mobilisé en cas d’épidémies on atteint environ 770 médecins ou chirurgiens.

La densité médicale est comprise entre 2,4 et 3 pour 10 000 personnes. Aujourd’hui, les Français reçoivent les services de 32 médecins pour 10 000 personnes. Le personnel médical se révèle numériquement insuffisant et lointain pour la majorité des paroissiens. En effet, la plus grande partie des médecins et chirurgiens résident dans les villes ou bourgs du Léon.

Lesneven a un médecin, Saint-Pol-de-Léon deux, Brest six, Le Folgoët un.

Les chirurgiens sont plus nombreux : deux à Lesneven (24), un à Lannilis, trois au Folgoët, seize à l’hôpital royal de la Marine de Brest sans compter ceux embarqués sur les bateaux, ceux du service du port, les élèves chirurgiens…

Ces chiffres confirment que la médecine officielle est presque totalement absente des campagnes. Le manque de praticiens provient des droits exorbitants de la faculté de médecine de Nantes, des frais importants pour suivre de longues et coûteuses études de chirurgie à Rennes et à Nantes, sans compter les sommes dues pour la réception dans les grandes villes.

Médecine et chirurgie sont officiellement de niveau et de valeur comparable, mais en fait les deux arts sont inégalement considérés, enseignés et exercés. Les médecins se placent au-dessus des chirurgiens dans l’échelle sociale. Les premiers pratiquent le diagnostic sans auscultation souvent à partir d’urines et limitent leur thérapeutique à la saignée ou à la purge et aux médicaments. Les seconds opèrent (amputations, trépanations, extractions de calculs) soignent les plaies, placent des ventouses… Souvent issus de la Marine, l’élite correspond aux chirurgiens de grande expérience, les autres de valeur inégale sont chirurgiens de petite expérience.

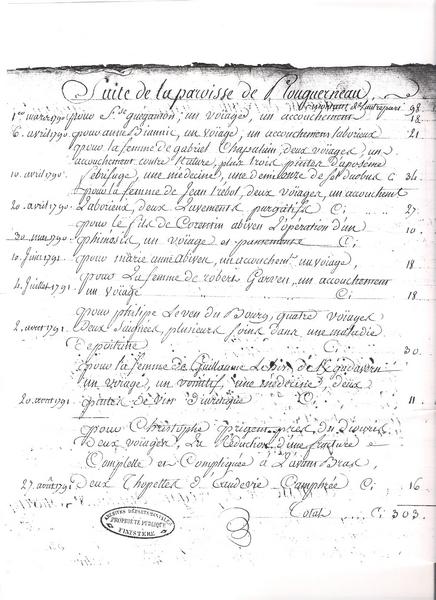

Dans la région de Plouguerneau officie le chirurgien Tilleux qui prend en charge les épidémies de la subdélégation de Lesneven. Depuis 1786, il est officiellement « chargé des médicaments, des pansements, des opérations, des accouchements, gratuitement à différents pauvres des paroisses « (25).

Les médicaments administrés aux patients restent empiriques : du digestif animé, du vin miellé, de la quinquina, divers onguents dont un de la mer, de l’eau de vie camphrée.

Il soigne également par vomitifs, purgatifs, lavements, saignées. Il réduit une fracture « complette et compliquée à l’avant bras » à Christophe Prigent du Diouris. Il opère le fils de C. Abiven d’un « phimoris ».

En 1787, on le retrouve avec son collègue J. Louis Floch de Lesneven, comme chirurgien juré aux rapports pour l’Amirauté de Brest, soignant un certain Léost qui a une « playe oblique située à la partie inférieure et antérieure de l’os pariétal du côté droit de longueur de deux pouces ». Il prescrit repos, vulnéraires (médicaments à base d’infusions et de tisanes) et saignées.

Cambry, quant à lui, évoque les laxatifs et les purgatifs à doses plus ou moins fortes. Plus de 350 substances, parmi lesquelles on recense manne, tamarin, casse, sel de glauber, tartre stibié ou émétique, thériaque, oeillet rouge et coquelicot, entrent dans leurs compositions.

En général, les praticiens modulent leurs appointements selon le degré de richesse des malades : de une livre à quelques sous. Les déplacements qui peuvent prendre la journée, à cheval, sont plus onéreux : jusqu’à 12 livres.

Entre mars 1790 et août 1791, le chirurgien Tilleux soigne treize Plougernéens et à ce titre, demande, au district de Lesneven, 303 livres pour les honoraires, médicaments inclus. La moyenne est de 23 livres par patient. Mais pour traiter un galeux il ne reçoit que 7 livres. Le chirurgien Soufflés de Lesneven évalue à sept livres également le prix de revient de chaque malade pendant l’épidémie d’avril 1791 à août 1792 et sollicite 1284 livres de la part de la ville de Lesneven, puis du département. Devant le défaut de paiement, il exprime dans un courrier son désarroi et son dénuement et déclare ne pouvoir honorer ses impôts pour 1791 et 1792. La profession ne semble guère assurer de confort financier à ce chirurgien qui « travaille pour être utile et non pour le profit » (26)

La faiblesse de l’encadrement médical est bien réelle. Mais les habitudes ancestrales font que les paysans se montrent méfiants vis à vis du médecin ou chirurgien « homme de la ville » qui pratique des tarifs considérés comme prohibitifs. Cambry exprime avec humour le manque de discernement et la pingrerie du paysan à ce sujet. « Si le cheval et la femme d’un Léonard tombent malades en même temps, il a recours au maréchal et laisse opérer la nature pour sa moitié qui souffre sans se plaindre ».

Enfin, les réticences à appeler le patricien peuvent également trouver leur ultime explication dans les difficultés de communications dans les campagnes du XVIIIe siècle. Le 23 mars 1783, François Leroy, gouverneur, se plaint que le chemin du bourg de Plouguerneau à Lannilis soit en mauvais état. Il demande au procureur fiscal d’obliger les riverains à réparer le chemin qui est impraticable (27).

Une prise de conscience des carences de l’obstétrique

L’énorme mortalité des enfants et des mères lors des accouchements en Bretagne aboutit à une prise de conscience des autorités royales, dans le cadre de l’Intendance et des Etats de Bretagne*, suscitée par le mouvement philanthropique des années 1760 – 1790, des carences de l’obstétrique.

Le chirurgien Dubois de Concarneau avait souligné le problème en estimant que, dans les 1500 paroisses bretonnes, 15.000 bébés et mamans décédaient en un an à cause de l’ignorance des matrones.

En 1775 – 1776, des cours d’accouchement sont dispensés à Rennes par Mme Du Coudray, maîtresse sage-femme de Paris, pour les sages-femmes et les chirurgiens. Elle utilise un mannequin correspondant au bassin de la parturiente et un petit enfant relié à sa mère par le cordon ombilical. Cette machine ou fantôme est achetée par les villes de Brest et de Saint-Pol-de-Léon. Lesneven en refuse l’acquisition.

Dans le Léon, le médecin morlaisien Bouêstard la Touche qui s’exprime en Breton et fait traduire dans la même langue l’ouvrage de Raulin « instructions succintes sur les accouchements à l’usage des sages-femmes des provinces », enseigne l’art d’accoucher pour les matrones des campagnes. Mais les handicaps pour former convenablement les matrones existent et sont parfois difficiles à surmonter. Le chirurgien Dubois en est conscient : « ne viennent que celles qui n’ont que deux ou trois lieues à faire » et il ajoute « il y a certaines leçons que les femmes auraient de la peine à entendre d’un homme, aussi le suppliant a mis son épouse à même de les leur faire ». En mai 1785, Dubois gagne Saint-Pol-de-Léon. Il est ensuite envoyé dans la région de Brest et donne des cours d’accouchement à Gouesnou.

A Saint-Pol, quelques années auparavant, en 1768, le chirurgien J-B Louis, envoyé à Paris pour suivre des cours, avait reçu des stagiaires pour une durée de six mois. Peut-être a-t-il enseigné son art à Marie Perrot, de Kerlouan, « qui fut choisit pour suivre le métier de sage-femme à Saint-Paul par le çi-devant recteur avec promesse de pension »?

Quel bilan tirer ce cet enseignement ? Nul doute qu’il a apporté quelques améliorations : selon l’enquête de 1786, sur les 213 sages-femmes qualifiées en Bretagne, 123 ont suivi des stages qui n’ont pu être que bénéfiques. Mais l’optimisme reste cependant relatif si l’on analyse les statistiques du chirurgien Tilleux : sur 36 accouchements pratiqués, 12 se soldent par le décès de l’enfant à un jour, soit le tiers !

Au milieu du XIXe siècle, Plouguerneau, lors du recensement de 1851, n’enregistre toujours qu’une seule sage-femme officielle et deux en 1911!

La lutte contre la pauvreté : le sens de la solidarité

Pauvreté et maladies sont indéniablement reliées. Les élites locales ou régionales s’en rendent compte et s’engagent à soulager des populations en déshérence.

Le recteur de Plouguerneau dispose d’un fonds de 60 livres en 1774 qu’il répartit entre les indigents. En 1776, Claude Guiavarch, marchand, et sa femme Jeanne Breton du Hellez font un don de 3750 livres qui assure une rente de 150 livres par an pour les pauvres en attendant la construction d’un hôpital.

Celui-ci est réclamé depuis longtemps par le recteur de Lesmel. A ce titre « deux particuliers font de gracieuses offres à ce sujet. Le premier, curé de la paroisse, veut bien céder pour cet objet un bénéfice* simple dont il est titulaire d’environ 150 livres. Un autre offre d’attacher à cet établissement un fonds de 200 livres de rente annuelle. Moi-même, recteur, je consens qu’il soit levé sur le gros de mon bénéfice une somme annuelle de 200 livres pour l’objet en question et d’hypothéquer sur mon patrimoine une somme annuelle de 100 livres (28).

L’hôpital est un établissement de charité car il n’y a pas de véritable distinction entre hospice et hôpital. Celui-ci ne vit pas le jour.

Quant aux autorités officielles, elles adoptent certaines dispositions pour les plus déshérités.

En mars 1786, le Parlement de Bretagne, conscient des difficultés de beaucoup, après la sécheresse de 1785, rend un arrêt pour organiser l’assistance dans les paroisses et autoriser le prélèvement de fonds dans le coffre des fabriques, les quêtes et le lancement d’emprunts pour soulager « les malheureux qui périssent de misère et de faim ». Ces dépenses doivent servir à l’achat « de bleds, pain, riz ou autres comestibles » pour les pauvres originaires de la paroisse (29).

Le recours aux pratiques parallèles et à la religion

La méfiance vis à vis des professionnels médicaux, médecins ou chirurgiens, leur éloignement, leur coût, amènent les paysans à recourir à d’autres pratiques. Ils se tournent vers la médecine plus ou moins magique ou vers la religion.

Cambry dans son périple finistérien rencontre « magiciens, jongleurs, charlatans ». Il discute longuement avec un guérisseur de Plounévez-du-Faou qui lui livre quelques secrets : les maux des yeux sont soignés par la chélidoine, les chancres à la bouche par le cochléaria, les « vents et maux de côté » par le cerfeuil anisé bouilli dans du lait, la dysenterie par des grappes de sureau, la rétention d’urine par la reine des prés et l’enflure par le jus de racine de genêt. La dent malade, quant à elle, reçoit l’application d’une noix brûlante.

A Lesneven l’épouse du citoyen Legall « lui donne la recette d’un remède contre la morsure des chiens enragés qui produit d’étonnantes guérisons ».

L’on prendra :

I 1° Une poignée de feuilles de sabine ;

2° Idem de rue ;

3° Idem de sauge ;

4° Idem de feuilles de valérienne ;

5° Idem de pimprenelle ;

6° Idem de lierre terrestre ;

7° Idem de menthe sauvage ou des prés.

II Une poignée de feuilles et racines :

1° De marguerite sauvage ;

2° De corne de cerf ;

3° De camomille.

III Une poignée de racine de polipode de chêne.

IV Une ou deux gousses d’ail.

V Une poignée de gros sel.

VI Trois douzaines d’écailles d’huîtres pulvérisées.

Le tout bien pilé dans un mortier, se met dans un pot de terre ; on verse dessus une chopine de vin blanc, qu’on laisse infuser au moins pendant douze heures. Quand on prend le remède, on en exprime le jus, que l’on passe : on le prend à jeun, pendant trois jours consécutifs. La dose est d’environ une demi chopine ; dès qu’on l’a bue on fait beaucoup d’exercice, pendant environ une heure ; puis on change, on se lève, on mange, et l’on peut vaquer à ses occupations, le reste de la journée : on aura soin de ne pas user de laitage, ni d’aucuns mets où il entre du lait, pendant ces jours, ni même pendant les trois jours suivants. On ne se fera pas non plus saigner pendant l’année ; l’excès du vin est aussi pernicieux, pendant le même intervalle de temps. Pour la guérison de la plaie, on emploie le marc des simples, et pas autre chose : on la fait rouvrir au premier pansement, s’il est nécessaire.

On la pense tous les jours, jusqu’à parfaite guérison ».