PAYSANS A PLOUGUERNEAU AU XIXème SIÈCLE

Version 1 : 4 Décembre 2012

Article complet au format pdf sur CALAMEO en cliquant ici.

1 – La Commune de Plouguerneau

|

Au bord de la Manche, Plouguerneau est bordée par quarante-cinq kilomètres d’une côte escarpée et parfois dangereuse à la navigation.

A Plouguerneau, comme souvent dans les communes côtières du Léon, la campagne se compose d’une zone « Arvor » et d’une zone « Ménez ».

Pour Plouguerneau, l’Arvor couvre une bande de 1 à 2 km le long de la côte et le Ménez l’intérieur de la commune, le bourg étant le lien entre ces deux zones. Les recensements, que nous avons étudiés, sont ceux des années 1836 à 1901. Sur cette période, la population de Plouguerneau passe de 5 550 habitants en 1836 à 5 618 habitants en 1901 (avec un pic à plus de 6 200 habitants en 1851).

Cela représente une moyenne de 140 habitants au km2 mais pouvant aller jusqu’à 300 habitants au km2 dans la zone côtière.

2 – Qui habite la Campagne à Plouguerneau

Pour cet article, nous avons travaillé principalement sur 4 recensements : 1836,1851,1876 et 1901.

Les appellations des habitants de la campagne peuvent changer selon le recensement mais on peut regrouper cette population en deux groupes :

A – Le monde « paysan » :

– 1. Les Cultivateurs : Propriétaires ou Fermiers

– 2. Les Journaliers

– 3. Les Domestiques

– 4. Les Mendiants ou Indigents

B – Les autres habitants (leurs métiers étaient souvent associés au monde paysan) :

– 1. Les Meuniers

– 2. Les Artisans : Forgerons, Tisserands, Tailleurs, …

|

Pour rappel, à l’époque, la commune se composait de 5 sections plus le Bourg :

– Tréhénan ( secteur longeant L’Aber-Wrac’h de Perros à Prad-Paol )

– Gorréploué ( secteur du Grouanec actuellement )

– Trémeur ( secteur longeant la côte du Vougot à Creac’h-an-Avel )

– Tréménac’h ( secteur de l’ancienne paroisse de Tréménac’h )

– Armorique ( secteur de Lilia actuellement )

Dans la campagne, il y a :

– 207 Villages ou Hameaux

– Plus de 1 000 maisons d’habitation

3 – Ou vivent et comment vivent les paysans au XIXème en Bretagne

Extrait de : Les Paysans Bretons au XIXème Siècle – YANN BREKILIEN

L’impression que ressentait le plus vivement un voyageur visitant la Bretagne au XIXème Siècle était celle d’isolement.

Venu d’un monde en pleine agitation, enfiévré de progrès, secoué par le développement du capitalisme et la prolétarisation des masses, il se trouvait soudain dans un pays hors du temps, laissé à l’écart par les grands courants d’échanges, et vivant en marge du continent auquel il était simplement accolé.

|

Il vous fallait traverser une immensité désolée de landes d’ajoncs et de bruyères, avant de vous perdre sous la frondaison touffue des îlots de bocage, véritables labyrinthes de haies et de talus plus hauts que vous, qui entouraient les hameaux.

Pendant la plus grande partie de l’année, ces hameaux étaient presque coupés du reste de l’univers, car l’eau qui stagnait dans les bas-fonds rendait certains chemins difficilement praticables.

Ainsi le paysan vivait-il confiné dans les étroites limites de sa ferme et de son voisinage.

Ce mode de peuplement est particulier à l’ouest. Dans presque toute la France, il est de règle que les habitations se regroupent au centre de la commune, autour de l’église et de la mairie. De là partent en étoile les routes qui conduisent aux champs.

La Bretagne, donc, en ce domaine se singularise. L’habitat y est si dispersé que la population éparse représente, dans les communes rurales, le triple ou le quadruple de la population du Bourg.

Cet éparpillement de l’habitat est la forme la plus naturelle du peuplement. Il permet un minimum de vie collective, tout en laissant le paysan au milieu de ses champs. Mais dans la plus grande partie de l’Europe occidentale cela n’est pas possible, car les points d’eau sont trop clairsemés. Dans le massif Armoricain, par contre, l’eau est partout. Où que l’on s’installe, on est à peu près assuré de pouvoir creuser un puits ou de trouver, non loin, une fontaine ou une rivière.

L’un des hameaux dont est formé la commune n’en est le chef-lieu que parce qu’il possède l’église paroissiale. Et ce chef-lieu n’est pas forcement le hameau le plus important au XIXème siècle. Le chef-lieu, qu’on appelle le « bourg », n’a pas de nom.

Ce bourg ne joue qu’un rôle secondaire dans la vie de la population rurale. Il est le lieu de culte le plus important, mais pas forcement l’unique.

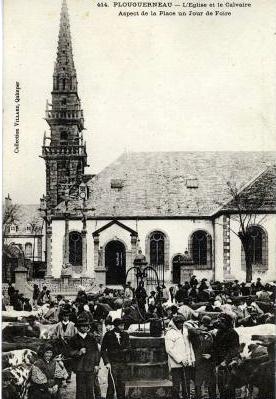

C’est au bourg, bien sûr, que l’on trouve le médecin et le notaire, mais sont-ce là des gens à qui le paysan a affaire tous les jours ? Souvent difficile à atteindre, le bourg, avec son presbytère, sa demi-douzaine de maisons et ses trois ou quatre fermes, ne peut être un centre d’attraction pour les habitants des hameaux écartés, sauf le dimanche, où la grand-messe les rassemble, et les jours de foire ou de marché.

En fait, le paysan vit essentiellement sur sa ferme et n’a que peu de raisons de sortir des limites de son village. Il consomme les produits de sa propre exploitation, cuit son pain, a du lard dans son saloir ; il répare lui-même, et souvent fabrique, ses outils ; il fait venir le tailleur à domicile. Il lui suffit donc de s’approvisionner, de temps à autre, au bourg, en sel, tabac, mercerie, quincaillerie. Il le fait généralement, le dimanche, après la grand-messe.

3.2 – La ferme

|

La maison bretonne avait la pudeur de son intimité et ses étroites fenêtres se refermaient sur sa vie intérieure (l’impôt sur la taille des portes et des fenêtres ne fut supprimé qu’en 1917).

Solide, ramassée, la demeure défiait, sous l’abri de ses pentes de paille brune, aussi bien les tempêtes que le crachin. Par ses formes et par ses teintes, elle s’harmonisait avec le paysage et avec les gris et les bleus pâles du ciel.

Dans toute la Bretagne, l’ensemble rural comprend, avec la maison d’habitation, l’étable qui la prolonge, puis la porcherie et, sur les autres côtés de l’aire à battre, un ou plusieurs hangars, parfois d’autres étables ou écuries. Mais on n’y voit point de granges : les blés battus sont ramassés dans les greniers de la maison principale.

Adossé au pignon d’une remise qui contient les bois de chauffage, on remarque une petite construction circulaire : c’est le four. Il n’y a pas de hameau qui n’ait le sien.

Nous terminons notre tour du hameau par la fontaine ou le lavoir, car c’est là que bat le cœur de la petite communauté.

3.3 – Une vie communautaire

Tous les habitants de la ferme formaient une communauté de travail : le maître, sa famille, ses domestiques, vivant tous des produits de l’exploitation et supportant, en conséquence, de la même façon les effets de la misère et de la prospérité. Ils étaient aussi étroitement liés les uns aux autres que le sont, sur un bateau, les membres de l’équipage.

Dans cette société patriarcale, les rapports entre les uns et les autres étaient empreints de la plus grande familiarité (la servante appelait la patronne par son prénom), mais le chef était obéi : il était maître à son bord après Dieu.

On poussait parfois fort loin l’esprit d’association. Ainsi, dans le Léon, un acte de société en bonne et due forme était souvent signé entre le père et un ou plusieurs de ses enfants mariés. Les bénéfices du travail collectif étaient partagés entre eux, au fur et à mesure des rentrées.

Mais au-dessus de cette communauté à l’échelle de l’exploitation, il en existait une plus vaste entre toutes les fermes d’un même « quartier ».

L’union était une nécessité. Certains gros travaux comme les défrichements, la fenaison, la moisson, les battages, les grands charrois, exigeaient une main-d’œuvre nombreuse et le personnel de la ferme n’y pouvait suffire. Elle était, en même temps, une tradition.

Cela allait plus loin, car, par exemple, lorsqu’un incendie (fréquent en ce temps de chandelles et de toit de paille) avait dévasté une ferme, tous les voisins considéraient comme un devoir de faire au sinistré un cadeau de foin et de paille pour ses bêtes, de sacs de grain pour sa famille, … Un pauvre homme avait-il perdu son cheval ou la meilleure laitière de son troupeau ? Aussitôt une quête était faite pour l’aider.

La charité bretonne avait la réputation d’être inépuisable. Il n’était pas de paysan qui ne reçut chaque jour la visite de pauvres et ne leur donnât (si pauvre fût-il lui-même) la soupe, du blé, de la farine, des pommes de terre, …

Les paroisses du Léon étaient divisées en des sortes de confréries appelées « cordées », qui souvent s’assemblaient dans une chapelle, et dont le but était de secourir les pauvres, les veuves et les orphelins.

4 – Que font les paysans au XIXème dans le Léon

Extrait de : Le Léon – LOUIS ELEGOET

4.1 – Les cultures

Vers 1840, sur l’ensemble de la surface agricole utilisée du Léon, un peu plus de la moitié est labourée, l’autre partie consistant en landes (32%), en prairies naturelles (7,50%) et en bois (7,10%).

Les deux tiers de terres cultivées sont consacrés aux céréales et au blé noir et l’autre tiers, voué au lin, au panais, à la pomme de terre et au trèfle.

Pratiquées dans les pays de Saint-Pol et Roscoff, les cultures légumières (oignons, choux, navets, artichauts, choux-fleurs, …) se développent et donnent lieu à des exportations vers les villes proches, mais aussi vers l’Angleterre puis, à partir de 1839, vers Le Havre et Paris, par le bateau à vapeur, qui, chaque semaine, relie Morlaix au Havre.

4. 2 – L’élevage

|

L’élevage constitue, en Léon, une activité assez importante. En moyenne chaque ferme possède cinq ou six bovins, un ou deux porcs et, surtout, deux ou trois chevaux. A partir des ports du Conquet, de Brest, de Landerneau, de Morlaix, de Roscoff, comme aussi des petits havres qui jalonnent le littoral, on exporte de la viande, du beurre, du miel, des grains (froment, avoine, …) et divers légumes.

Par ailleurs, des milliers de chevaux sont commercialisés et prennent le direction d’autres régions françaises.

L’élevage de chevaux est la principale « industrie » du pays. Le trait breton du début du XXème siècle descend de l’intervention, à partir de 1840, d’étalons percherons et de la sélection poursuivie dans l’indigénat. Le postier breton, lui, trouve son origine dans l’introduction d’étalons « Norfolk » en Léon peu avant 1850.

4.3 – Des progrès techniques

Dans le deuxième moitié du XIXème siècle, l’agriculture léonarde connaît un certain nombre de progrès techniques.

A partir de 1860, la batteuse et le tarare (Le tarare, ou vanneuse ou traquinet, est une machine utilisée lors du vannage. Il permet de remplacer le vannage manuel qui se faisait par jour de grand vent avec un van en jetant en l’air les grains pour les séparer des impuretés (balle). Avec les progrès de la mécanisation, le tarare fut intégré dans la batteuse.) commencent à s’imposer.

S’agissant des labours, ce sont deux charrues qui, à partir des années 1890, remplacent très progressivement le travail de l’araire (Tracté par un animal, il scarifie le sol, l’arairage qu’il effectue est donc superficiel. Il est en bois.) et de la bêche. C’est la déchaumeuse qui retourne superficiellement la terre, puis la défonceuse qui creuse plus profondément.

Ce sont dans les années 1880, le hache-ajonc et, peu avant la guerre 1914, l’écrémeuse.

Grâce à cette mécanisation, ainsi qu’au travail opiniâtre des paysans, les rendements augmentent : vers 1910, un hectare de blé produit une quinzaine de quintaux de blé, au lieu d’une dizaine vers 1850 ; vers 1910, une vache donne, annuellement, près de 1 500 litres de lait au lieu d’un millier, 60 ans plus tôt.

Les progrès sont bien lents cependant et le Léon accuse, comme l’ensemble de la Bretagne, de sérieux retards sur beaucoup de régions françaises.

5 – Qui sont, au XIXème, les paysans dans le Léon

Extrait de : Le Léon / Les Juloded – LOUIS ELEGOET

5.1 – Les paysans aisés

Au XIXème siècle, les paysans aisés représentaient environ le quart des « cultivateurs » d’un terroir donné.

A l’intérieur du Léon, ils tiennent des exploitations de 8 à 15 hectares en propriété ou de 10 à 20 en fermage.

Ils dégagent de leur ferme des surplus dont la vente contribue à faire face à des dépenses obligatoires (fermages, impôts, …), ordinaires (produits d’épicerie, tissus, …) et extraordinaires (achats de terres, scolarisation des enfants, dots, remplacement des fils qui, ayant tiré un « mauvais numéro », doivent le service militaire, …).

Les garçons tentés par l’état ecclésiastique sont dirigés vers les collèges de Saint-Pol, de Lesneven ou vers le petit séminaire de Pont-Croix.

5.2 – Les petits paysans

Les petits paysans représentent environ 30% de la population agricole du Léon.

La superficie de leur ferme varie entre deux et huit hectares en propriété ou entre deux et une dizaine d’hectares en fermage.

Autant dire que les conditions sont diverses. Certains de ces paysans possèdent trois à quatre chevaux (poulains compris), quand d’autres n’en ont qu’un.

Les uns ne vivent que de leur exploitation ; d’autres, de moins en moins nombreux, sont aussi journaliers, artisans ou commerçants. Comme l’écrit le Père Médard, auteur d’une étude en breton sur Lanarvily, ils sont respectés à condition d’adopter un profil bas.

5.3 – Les domestiques

|

Au XIXème siècle, plusieurs fermes emploient un ou plusieurs domestiques. Il est assez fréquent que les domestiques possèdent une spécialité : maître-valet, domestique à charrue, berger, … Les servantes sont cuisinières, berceuses, femmes de chambre, …

On distingue, quelquefois, des domestiques mariés. Les domestiques prennent leurs repas chez leur employeur. Ces domestiques sont également logés par leur employeur. Ils couchent dans des lieux qu’il s’agit de protéger ou de défendre, c’est-à-dire à l’étage de la maison d’habitation, au grenier, dans les granges, dans la maison à four, …

Les inventaires après décès fournissent, quelquefois, des indications plus ou moins précises au sujet des gages : 22 Livres pour 5 mois ou 36 Livres pour une demi-année (cas d’un domestique à qui son maître doit 180 Livres pour 4 années).

Le prix de la main d’œuvre des domestiques à gage peut se fixer ainsi :

– Hommes : – 25 à 40 ans 75 à 100 F

– 18 à 25 ans 54 à 70 F

– 40 à 60 ans 45 à 60 F

– 12 à 15 ans 15 à 20 F

– Femmes : – 25 à 35 ans 42 à 60 F

– 18 à 25 ans 33 à 40 F

– 12 à 15 ans 15 à 20 F

En outre, les domestiques adultes reçoivent en nature 7,20 mètres de toile ( 9 F ), trois paires de sabots ( 1,80 F ).

Il arrive que les domestiques demeurent de nombreuses années, si ce n’est quelques décennies, chez le même employeur. Leurs distractions sont rares. Elles consistent, à une certaine liberté les dimanches et jours de fête, en la fréquentation de foires du voisinage.

L’engagement des domestiques de ferme se fait à une date fixe de l’année, qui varie selon les cantons. Cela se fait souvent à la Saint-Michel ( 29 Septembre ). Ce jour-là, se tient au chef-lieu du canton une « foire aux gages ». Valets et servantes qui cherchent une place s’y rendent dès le matin.

Les fermiers qui, eux, cherchent un domestique parcourent la foule bruyante et agitée. Lorsqu’ils ont remarqué un candidat qui paraît pouvoir faire l’affaire, ils l’invitent à prendre un verre au cabaret voisin. Un contrat ne serait pas valable s’il n’était conclu devant un verre de vin.

L’engagement ne devient définitif qu’après que le futur domestique ait « goûté à la soupe » à la ferme. Il doit être à même d’apprécier si la nourriture et le travail lui conviennent.

Le premier domestique ( le grand valet ) est, dans la ferme, un personnage important. Il est expert dans son métier et sait diriger les autres travailleurs. C’est lui qui a l’honneur d’être chargé du soin des chevaux. Le maître ne se permettrait pas d’avoir pour lui, devant les autres, des paroles désobligeantes.

5.4 – Les journaliers

|

Entre 1851, la commune de Plouider compte 474 domestiques et 371 journaliers ; celle de Saint-Thégonnec, 463 et 162.

En réalité, il est nettement plus aisé de compter les premiers que les seconds ; il est assez fréquent, en effet, que les petits paysans soient aussi journaliers. Ces derniers sont employés à la journée ou, quelquefois, à la semaine. Au milieu du XIXème siècle, en hiver, ils gagnent de 25 à 35 centimes par jour plus la nourriture estimée à 50 centimes et, en été, de 50 à 60 centimes. Cela représente un gain annuel de l’ordre de 120 francs à condition de trouver régulièrement du travail.

En général, le journalier cultive quelques terres près de sa « pauvre cabane ». Il possède une vache, qu’il fait brouter le long des chemins et sur les terrains vagues qui subsistent.

Un valet qui se marie ( souvent avec une servante ) devient souvent « journalier ». Il préférera ce statut et travaillera alors à la journée quand un fermier a besoin de lui. Sa femme va, elle aussi, travailler dans les fermes des environs.

Ils envoient leurs enfants servir comme petits pâtres chez les fermiers des alentours et ils rapportent, ainsi, à la maison leurs deux sous quotidiens. Ceux qui ont passé l’âge de quinze ans sont déjà placés comme valets ou servantes de ferme.

Un journalier peut caresser l’espoir, s’il est habile laboureur, ne boude pas la tâche, et si le ciel le favorise, de s’élever dans l’échelle sociale en prenant une petite ferme.

5.5 – L’exode rurale

Dans le Léon, la population rurale croît de 7 % au cours du XIXème siècle. Du fait de la mécanisation de l’agriculture, ce qui tend à libérer des bras, toutes les campagnes du Léon sont dans un état de surpeuplement dans la deuxième partie du XIXème siècle.

Ce surpeuplement des campagnes entraîne un important exode rural. C’est ainsi, par exemple, que Plounevez-Lochrist (4 400 habitants en 1872) perd, en moyenne, 14 éléments par an entre 1846 et 1886 et Plouider (3 080 habitants en 1872), 34 éléments par an.

Les léonards de la campagne gagnent, en grand nombre, les villes les plus proches de leur domicile.

En 1911, 56 % de 8 250 habitants de Landerneau sont nés hors de la ville, et près de la moitié d’entre eux, soit 2 300, y sont arrivés de moins de 15 kilomètres. S’agissant de Brest, le recensement de 1911 révèle que près de 59 % des habitants sont nés hors de la ville, soit 53 400. Sur ce nombre, 35 %, soit 18 700, viennent du Léon, dont 71 % du Bas-Léon. Relevons enfin que la commune alors indépendante de Lambézellec (19 320 habitants en 1911) attire surtout des léonards. En 1911, sur les 51,5 % nés à l’extérieur, le trois quarts viennent du Léon, dont 85 % du Bas-Léon.

Les migrants léonards sont d’origine très modeste. Ce sont des journaliers, des domestiques, des petits paysans, des petits commerçants, des petits artisans … Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’ils quittent leur terre natale. Ces partants ont été peu scolarisés, ne sont guère familiarisés avec la langue française et manquent de qualification professionnelle.

5.6 – Les écoles

En 1872, dans l’arrondissement de Brest, la moitié des ruraux et 57 % des rurales de moins de 20 ans sont illettrés. Quand en 1882, l’école devient obligatoire, le temps de scolarisation ne dépasse guère les cinq ou six ans, avec une fréquentation scolaire très irrégulière. Vers 1950, il y a peu de ruraux (moins de 10 %) à faire des études secondaires.

Il y a une multiplication d’ouvertures de communautés religieuses en Léon dans la seconde moitié du XIXème siècle. Entre 1880 et 1902, 322 communautés sont créées dans le Finistère dont près de 45 % en Léon. Les trois quarts s’établissent dans les paroisses rurales, cependant que 78 % sont féminines. Quadrillant les campagnes, ces congréganistes qui tiennent des établissement scolaires contribuent à élever le niveau religieux des populations. Jusqu’aux années 1950, ils suscitent par ailleurs de très nombreuses vocations.

Les CHAPITRES 6 à 9 (détail de l’article) sont à lire au format pdf sur CALAMEO en cliquant ICI.

6 – Qui sont et où sont les paysans à Plouguerneau

7 – Les villages avec le plus de paysans ( hommes ) en 1851

8 – Les paysans ( hommes ) par Secteurs en 1851

9 – La richesse des paysans

10 – Conclusion

La première conclusion qui s’impose est que Plouguerneau, au début du XIXème siècle, est bien une commune rurale qui ressemble aux autres communes du Léon.

Pour exemple, on retrouve un bourg avec seulement 12 % de la population ( et encore un bon quart sont paysans ) et une population répartie sur un grand nombre de villages ( + de 200 ).

On retrouve aussi une répartition sensiblement identique entre paysans aisés, paysans pauvres, domestiques, journaliers, …

La population paysanne représente plus de 80 % de la population jusqu’aux années 1850 et si l’on prend en compte les activités tournées vers l’agriculture (forgerons, meuniers, …), on arrive à environ 95 % de la population.

Pendant la seconde partie de XIXème siècle, cette population de paysans commence à décroître, mais là on trouve une différence avec les autres communes du Léon et surtout les communes non côtières.

Les plus pauvres (petits fermiers et journaliers), de la zone côtière principalement (Trémeur, Tréménac’h et L’Armorique), changent d’activités principales et deviennent, selon les recensements, goémoniers ou pêcheurs (entre 100 à 200 familles – de 10 à 20 % de la population). Ils gardent quand même leur petite ferme.

L’exode rural touche, donc, moins Plouguerneau. La population ne baisse que d’environ 10 % entre 1850 et 1910 alors que cette baisse dépasse fréquemment les 20 % sur certaines communes du Léon.

Le changement, dans la seconde partie du XIXème siècle, est bien en marche, même s’il est peu visible dans la vie quotidienne des paysans. Une couche moyenne de petits paysans s’élève peu à peu au-dessus du simple seuil de subsistance. Par rapport aux autres régions françaises, à la fin du siècle, les différences ne sont plus aussi considérables alors qu’elles étaient relativement grandes au lendemain de la révolution en 1789.

Leurs environnements changent aussi : plus de commerçants au bourg, écoles obligatoires, constructions de routes, de ponts, des phares, … mais pour les paysans de Plouguerneau comme pour beaucoup des paysans du Léon, les changements visibles ne viendront qu’avec le retour des soldats de la guerre 14-18 et une réelle connexion avec le mouvement économique, social et culturel du pays.

Cela se traduira, bien sûr, en matière linguistique, mais aussi dans la manière de s’habiller, de se nourrir, de construire des maisons et en bien d’autres domaines. Un exemple, souvent cité, dans la vie courante du paysan breton, est le remplacement de la cuillère de bois par la fourchette.

|

Annexe – Bibliographie

– YANN BREKILIEN – Les Paysans Bretons au XIXème Siècle – Hachette ( 1994 )

– LOUIS ELEGOET – Le Léon – Ed. Palantines ( 2007 )

– LOUIS ELEGOET – Les Juloded : Grandeur et décadence d’une caste paysanne en Basse-Bretagne – Presses universitaires de Rennes ( 1996 )